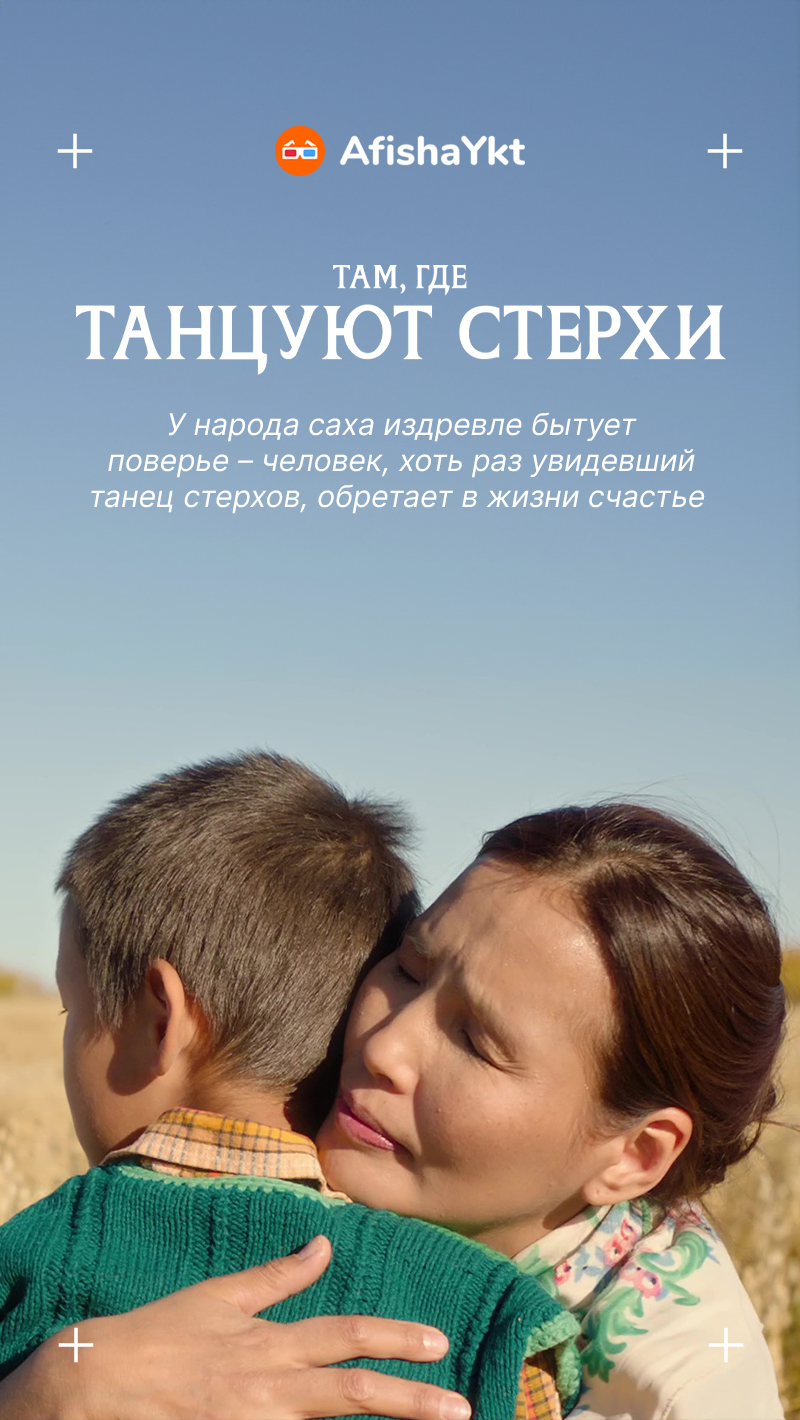

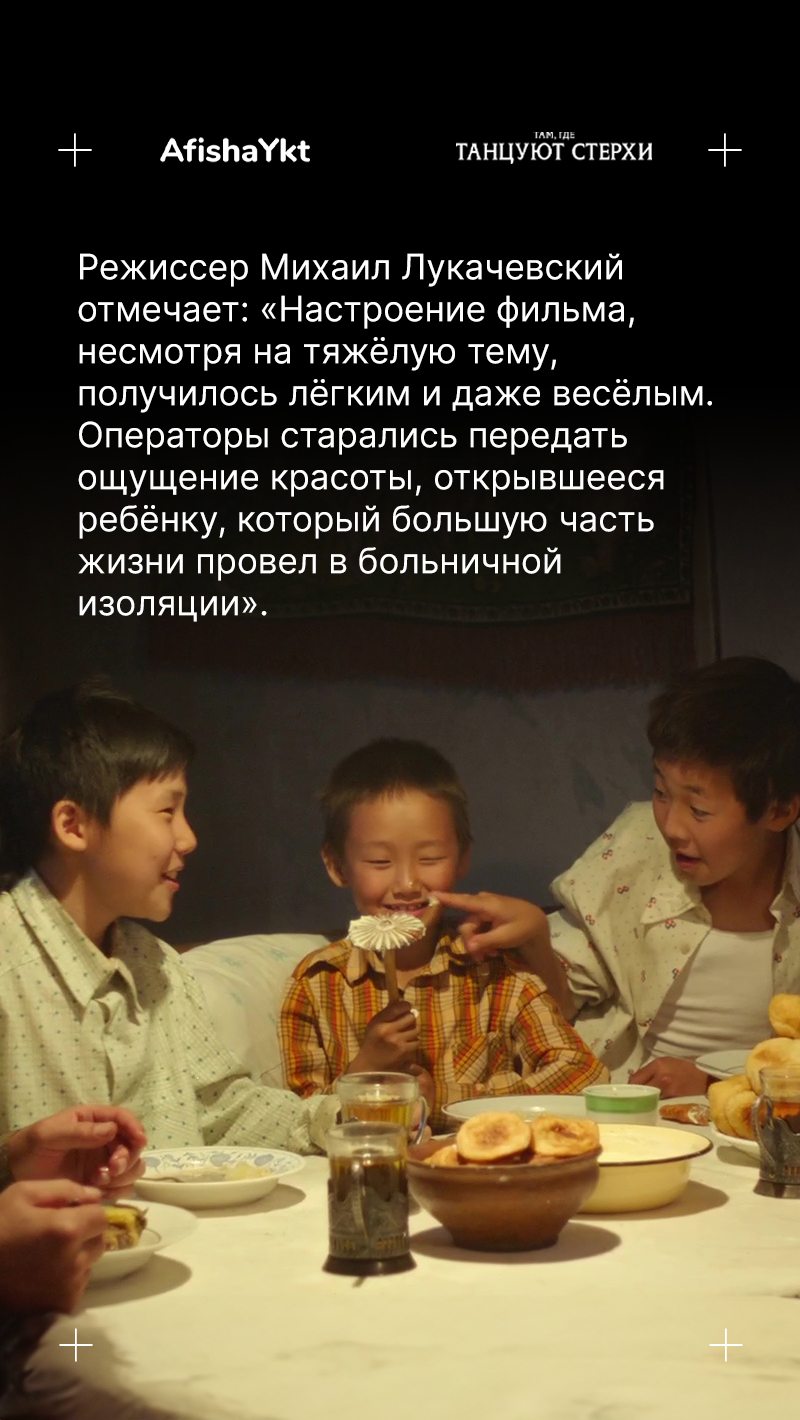

«Там, где танцуют стерхи»

День Республики

Подборка событий на выходные

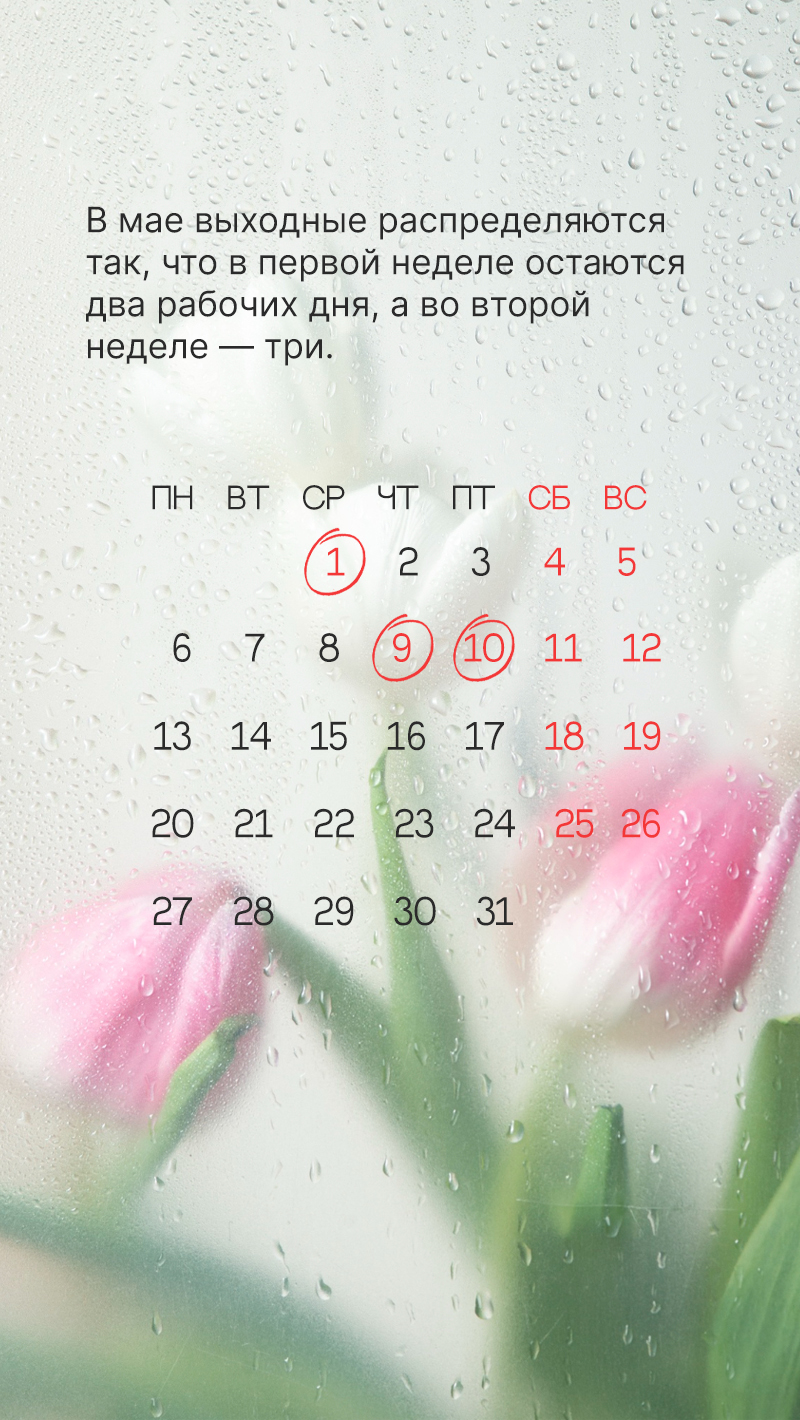

Майские выходные

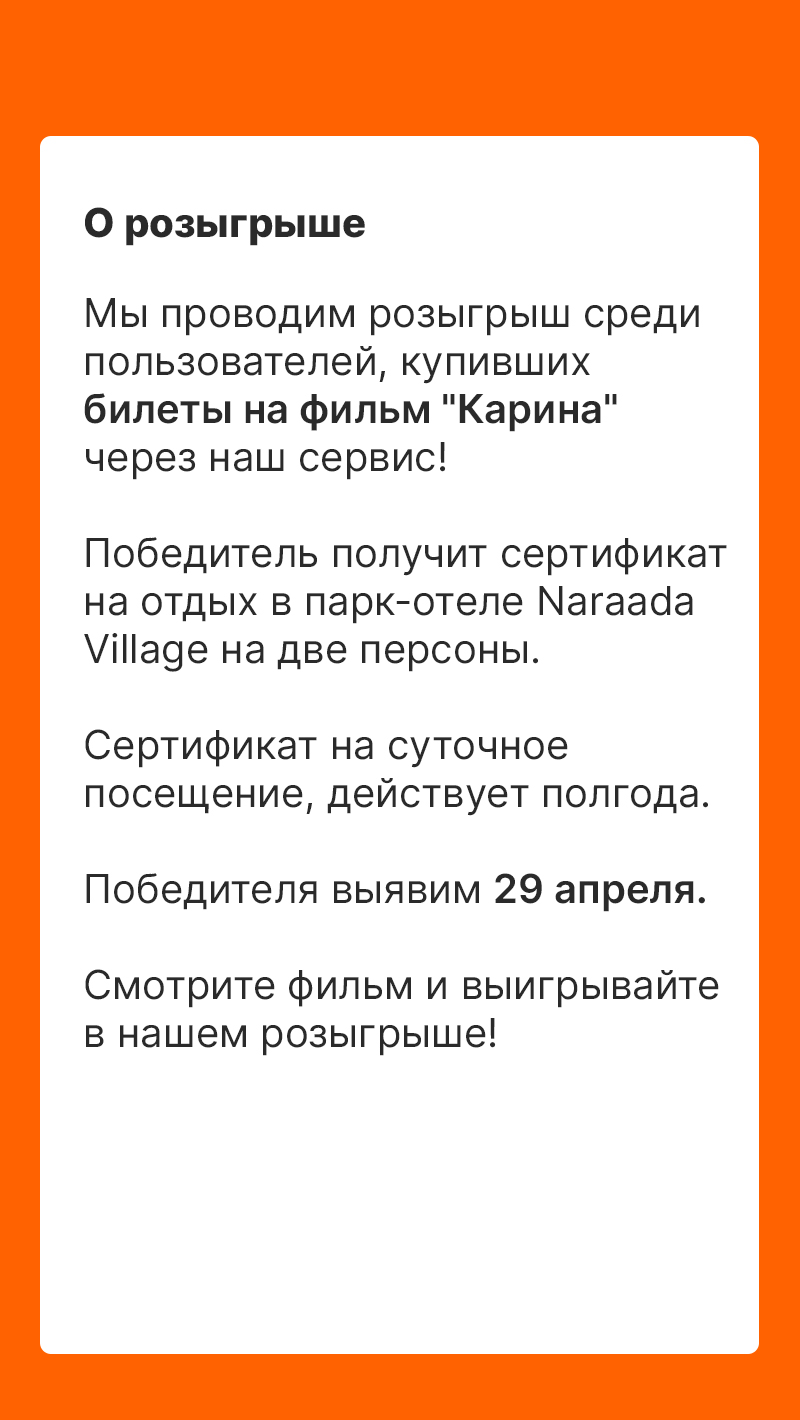

Отдых в Naraada за билет

Вакансии дня 27.04

Гороскоп 22.04-28.04

Ваше событие на AfishaYkt

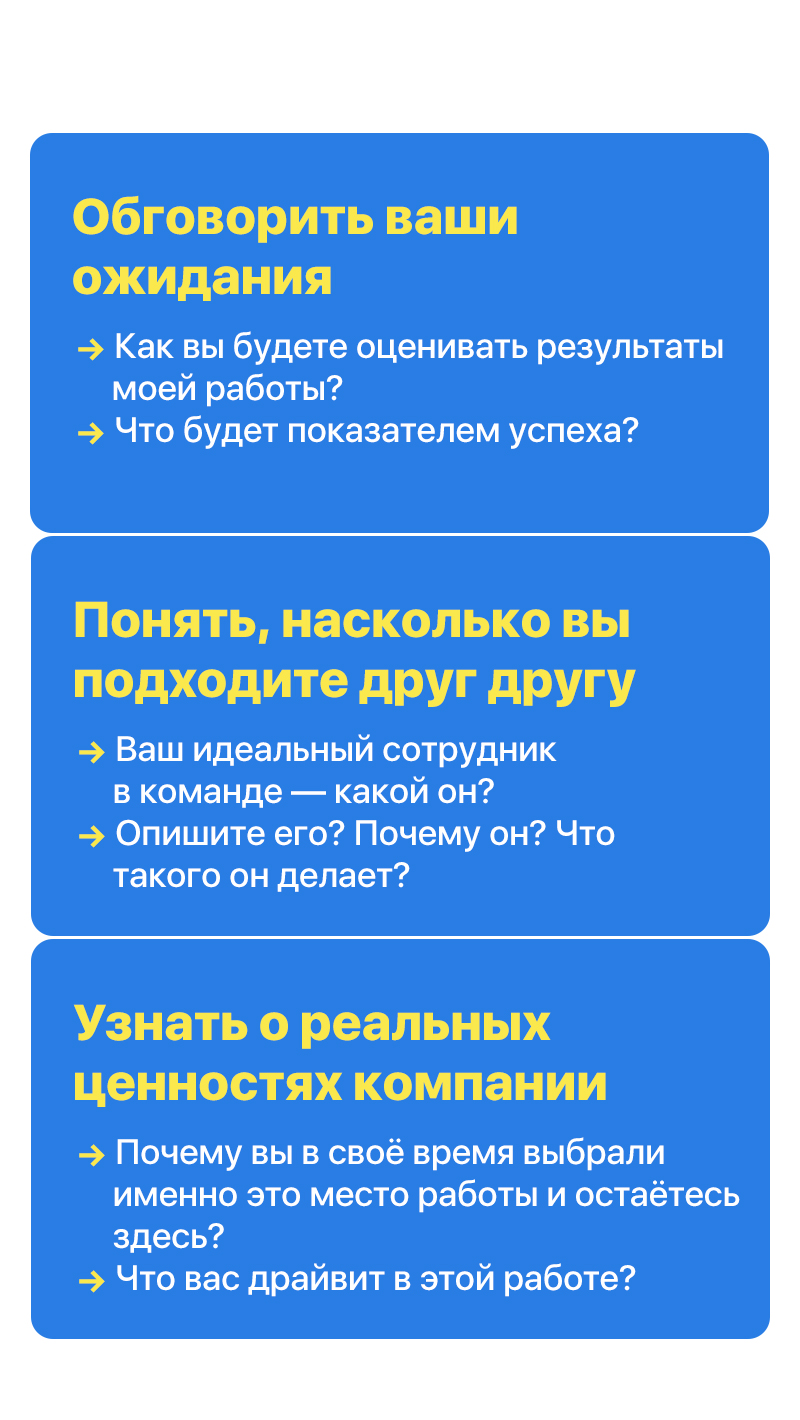

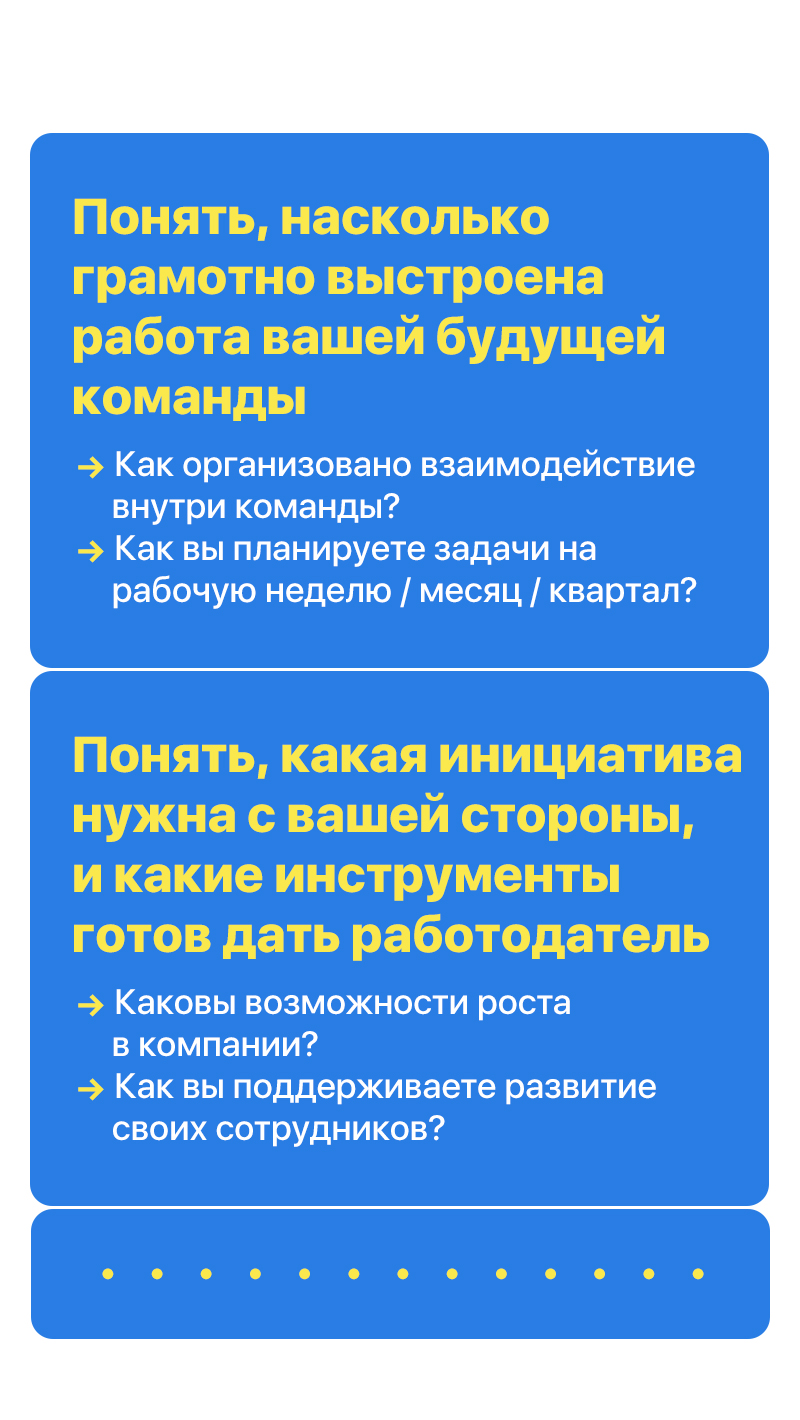

Вопросы на собесе

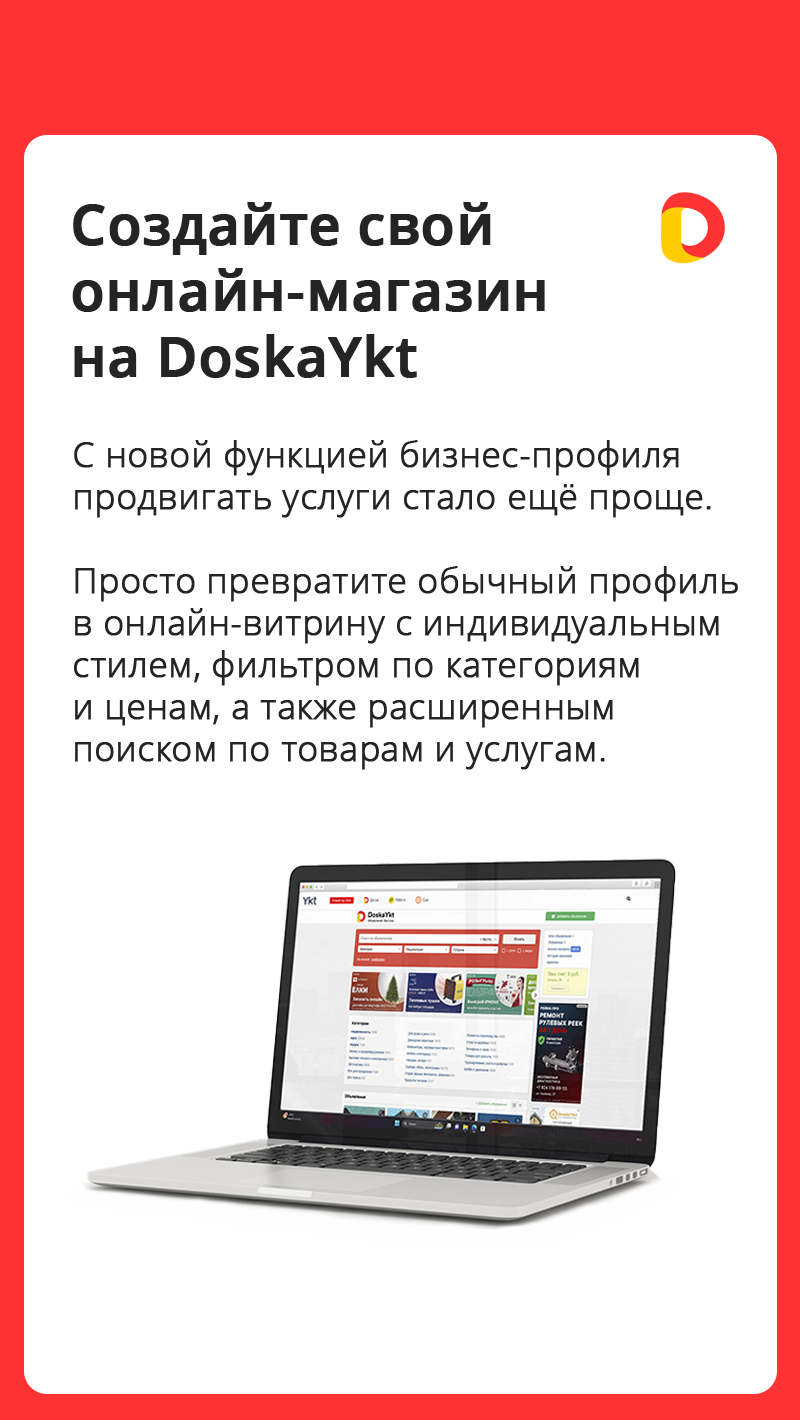

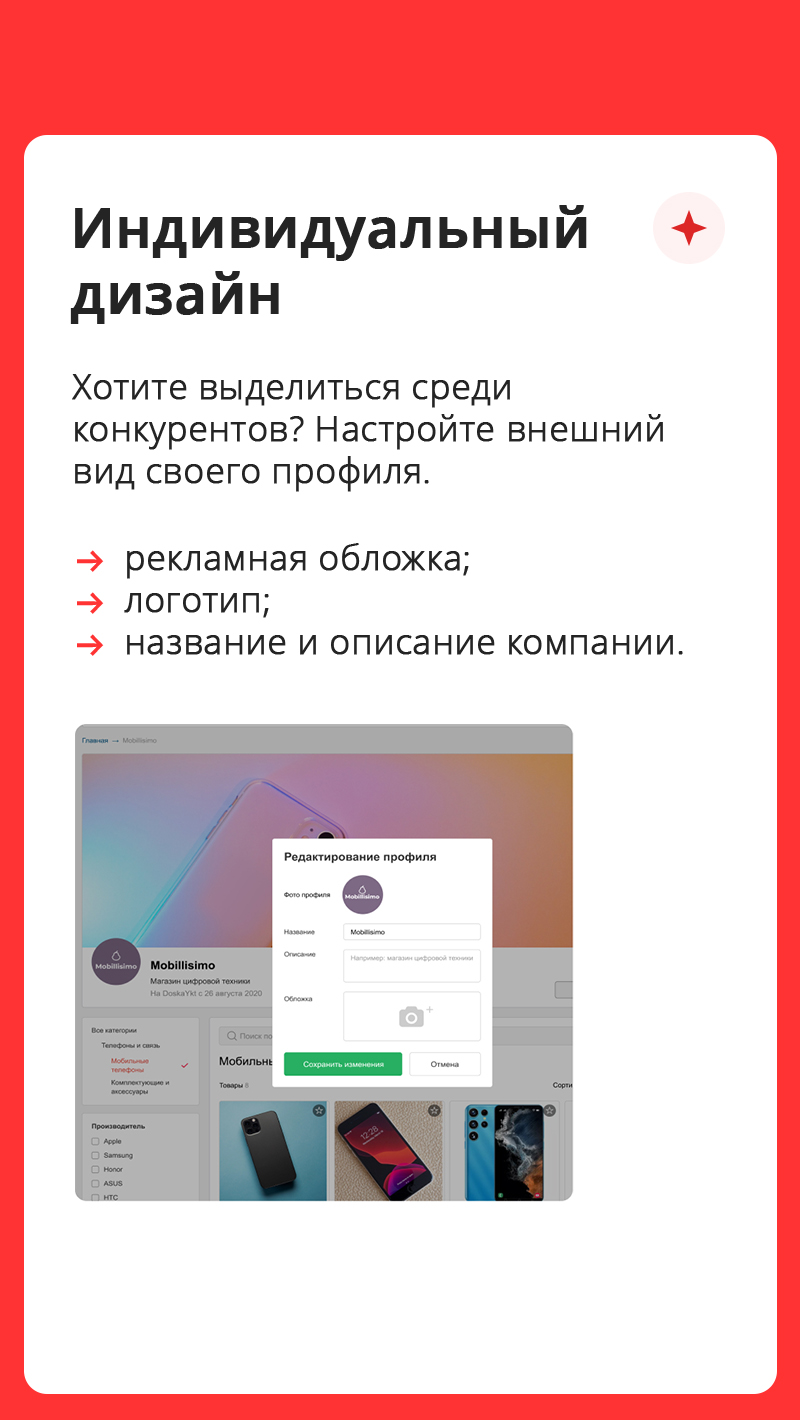

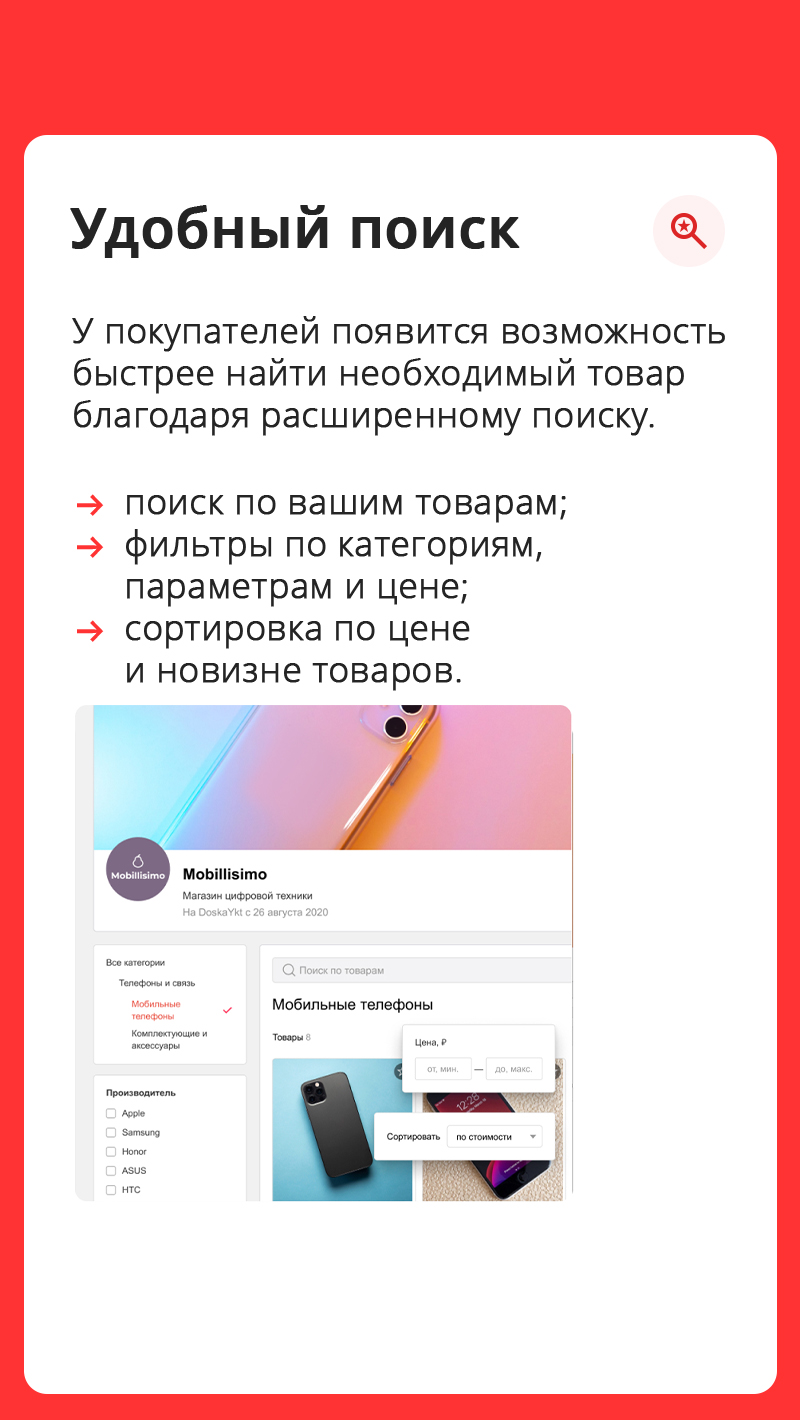

Cвой онлайн-магазин

Пока ждёшь доставку

Мы в соцсетях

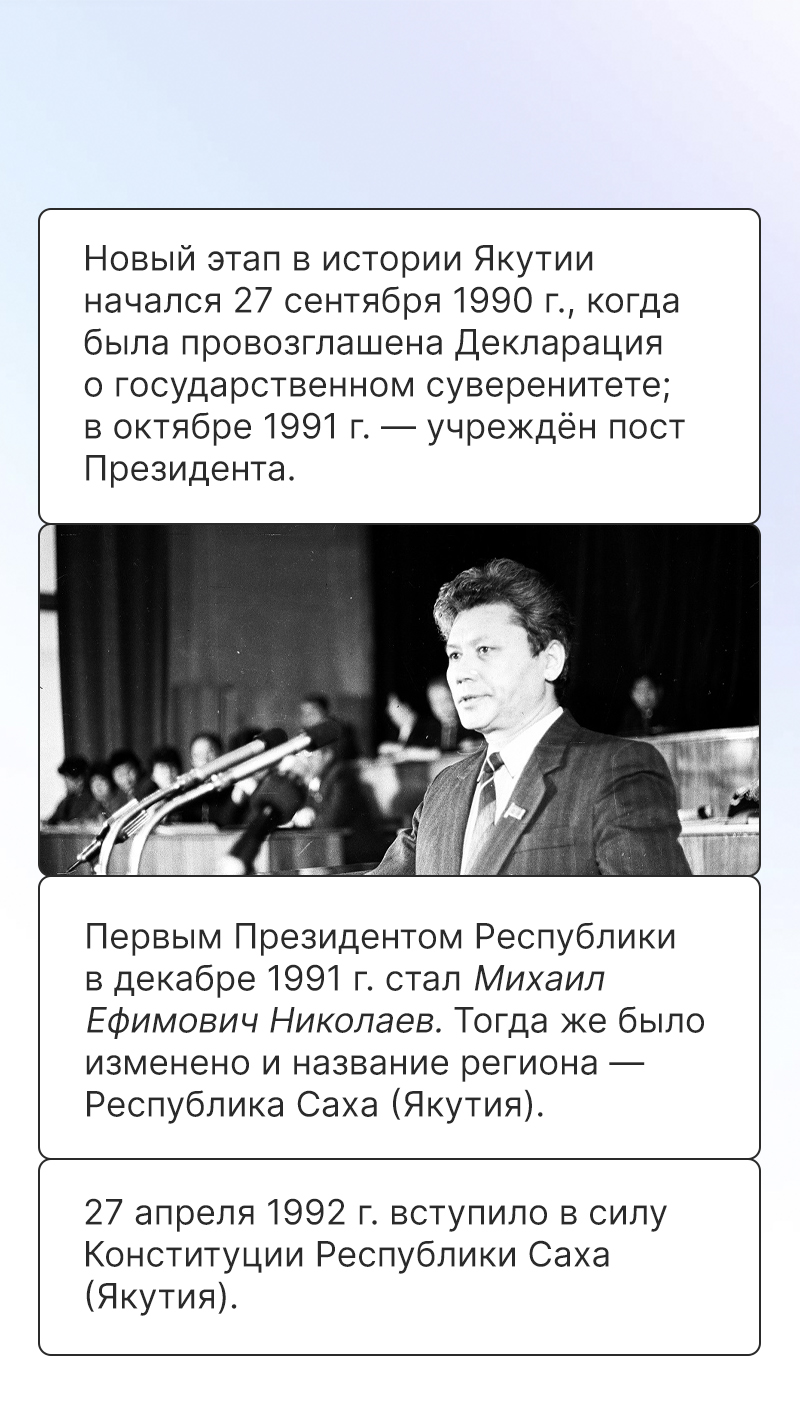

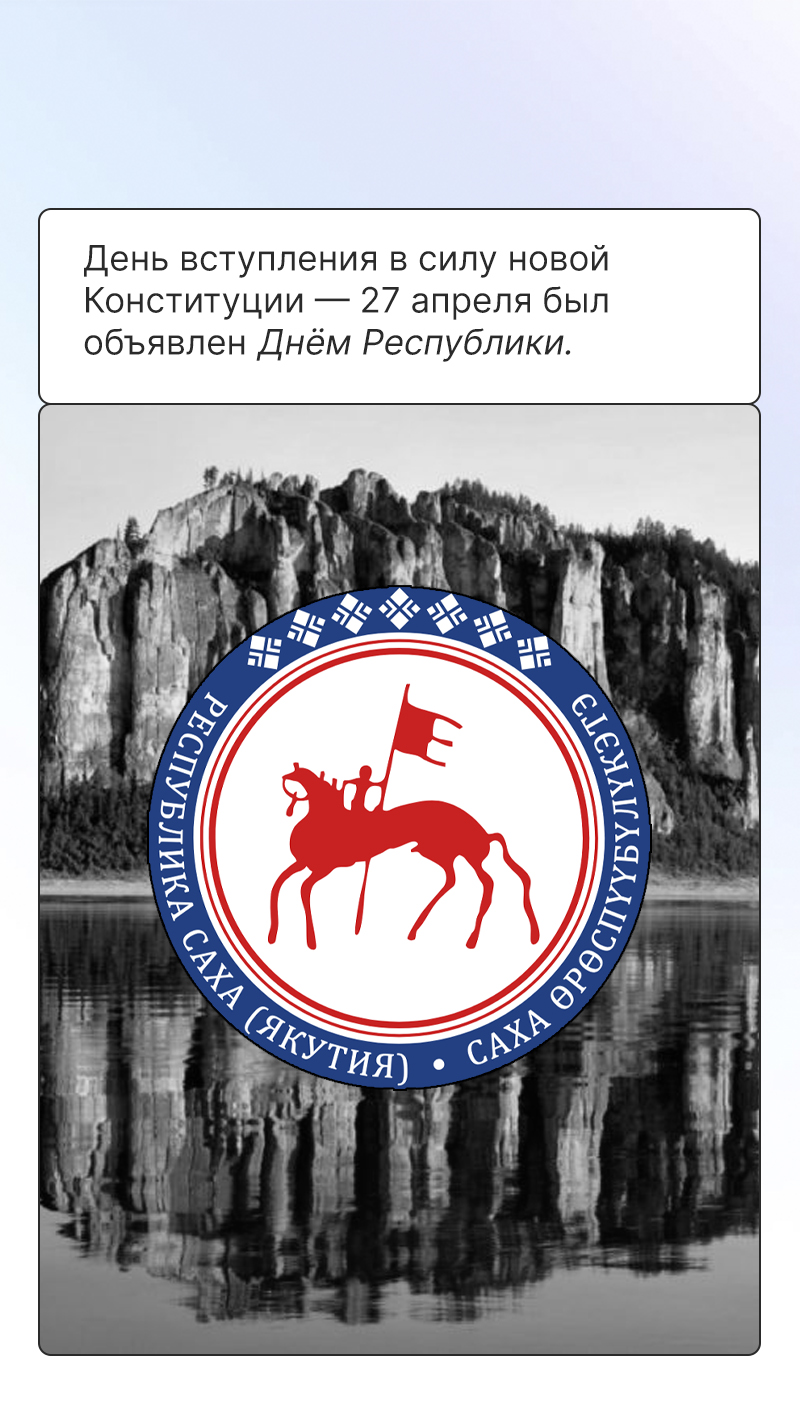

День Республики Саха (Якутия)

Ykt.Ru

Ykt.Ru

Наши социальные сети

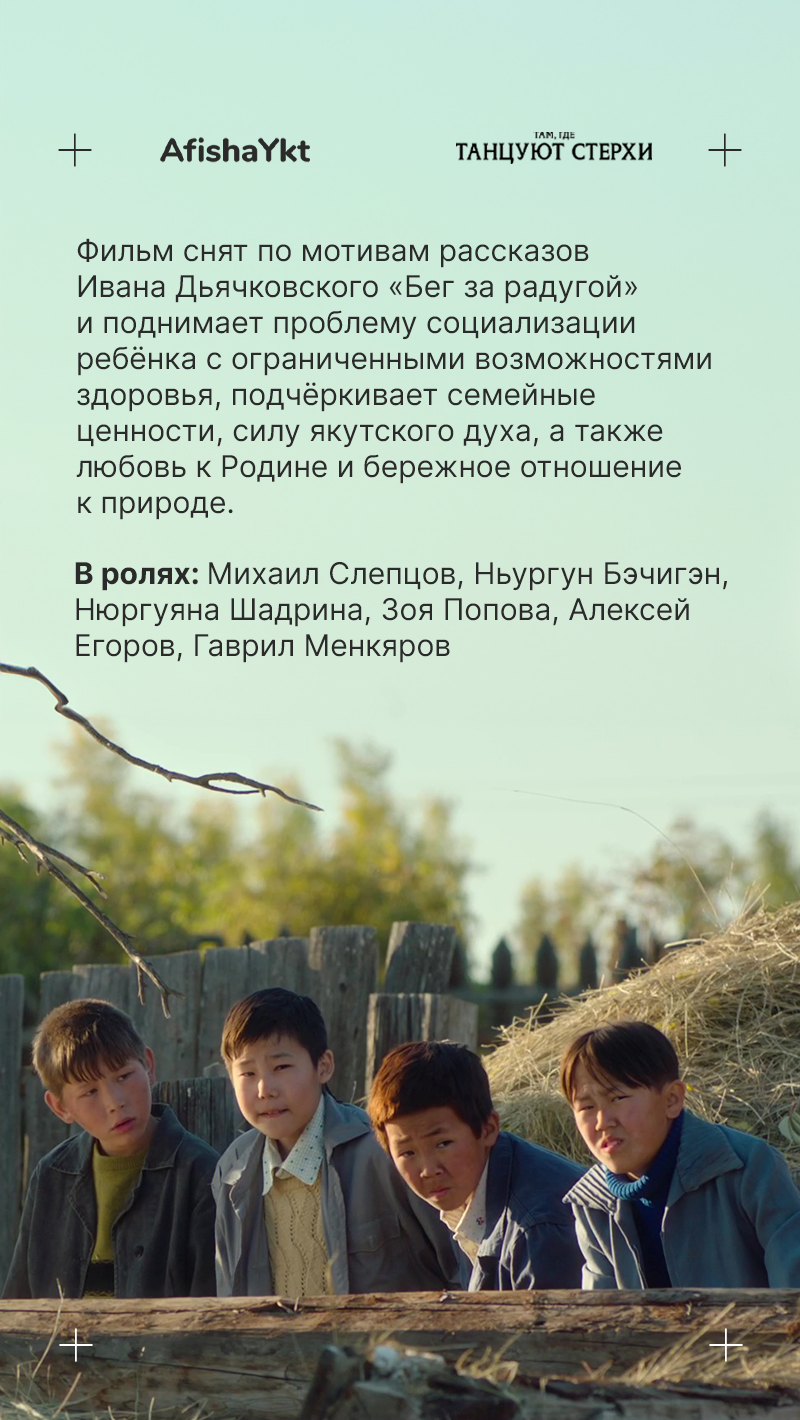

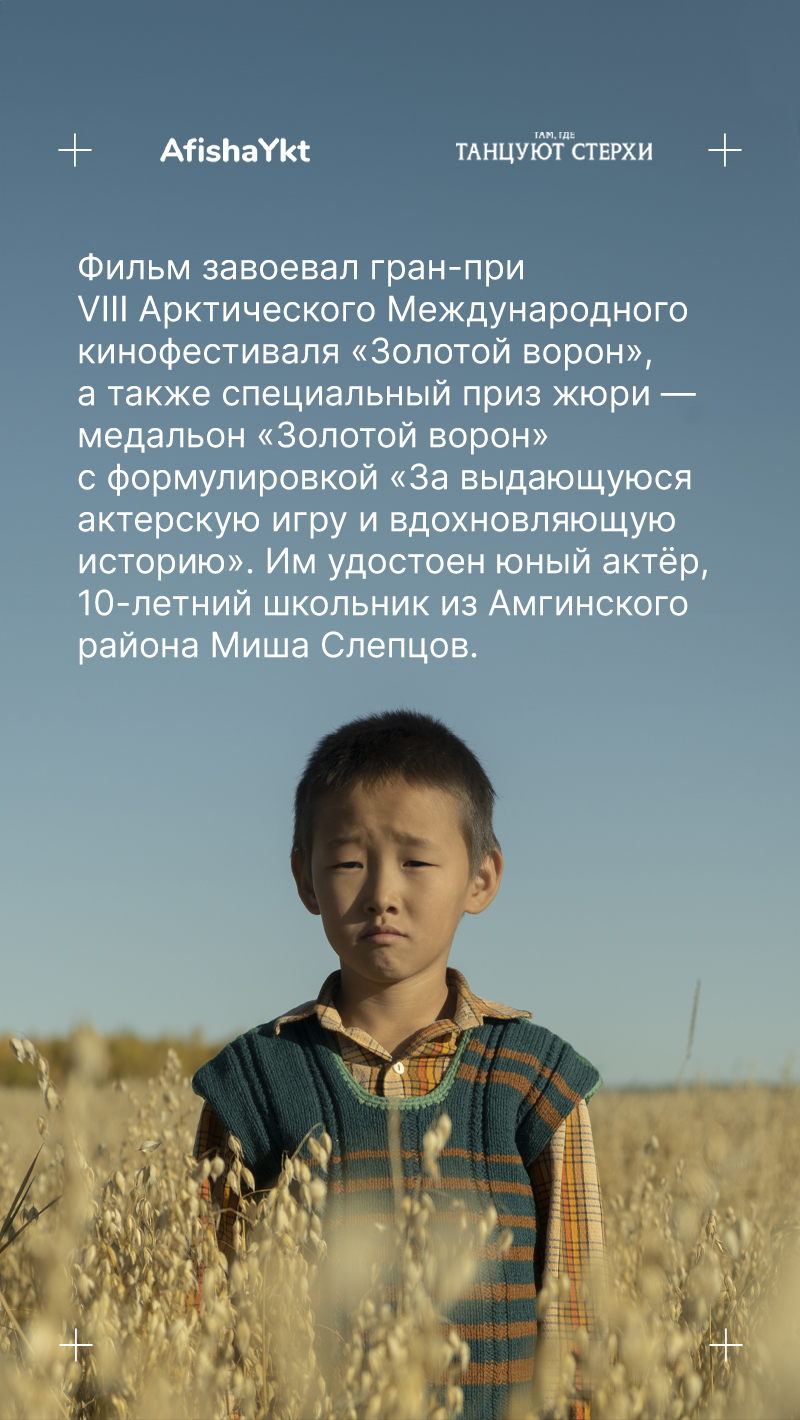

Там, где танцуют стерхи

Семейная драма

Суворовец 1944

детский приключения военный

Астрал. Шепот мертвых

ужасы

Блиндаж

военный фантастика

Зло не существует

драма

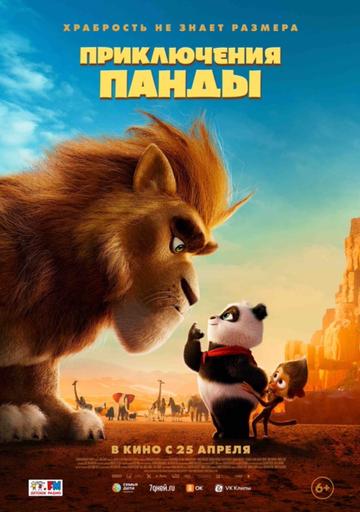

Приключения панды

анимация комедия

Меч короля

драма исторический

Карина

байопик детектив

Пушистые спасатели: Новая команда

анимация комедия семейный

Артур, ты король

приключения

"Там, где танцуют стерхи" (в русском дубляже)

Семейная драма

Всемирный потоп

фильм-катастрофа

Летучий корабль

приключения сказка романтика

Сто лет тому вперёд

приключения экшн

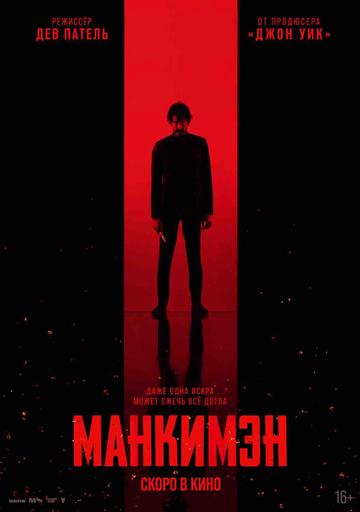

Манкимэн

экшн-триллер

Падение империи

фильм-катастрофа фантастика

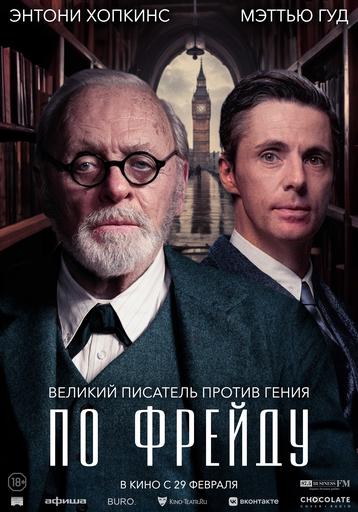

По Фрейду

драма

Город тайн: Исчезнувшая

триллер

Паутина страха

хоррор

Идеальная зависимость

мелодрама

Планета Kids

семейный развлекательный центр

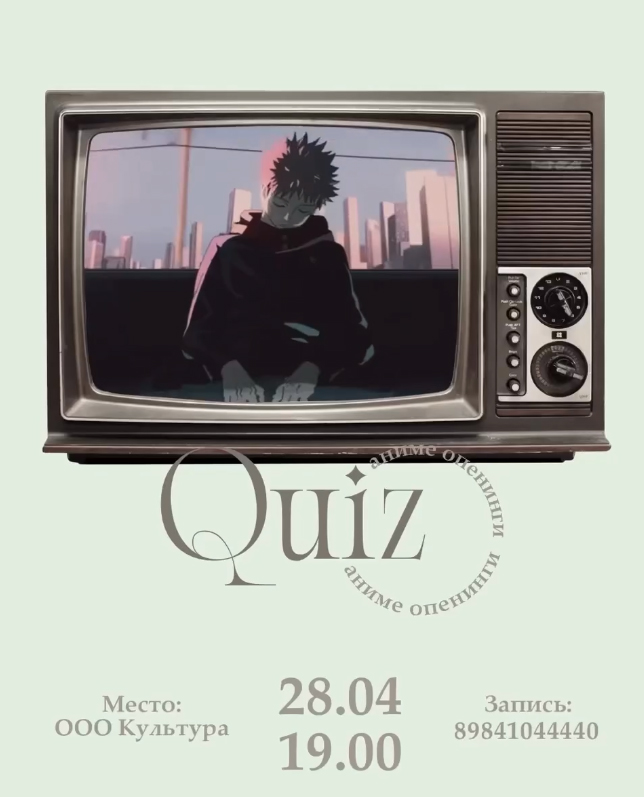

Аниме опенинги

квиз

БОЛЬШОЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЭЛЛАИ

концерт

JEADA - Мин Таптыыр Ырыаларым

акустический концерт

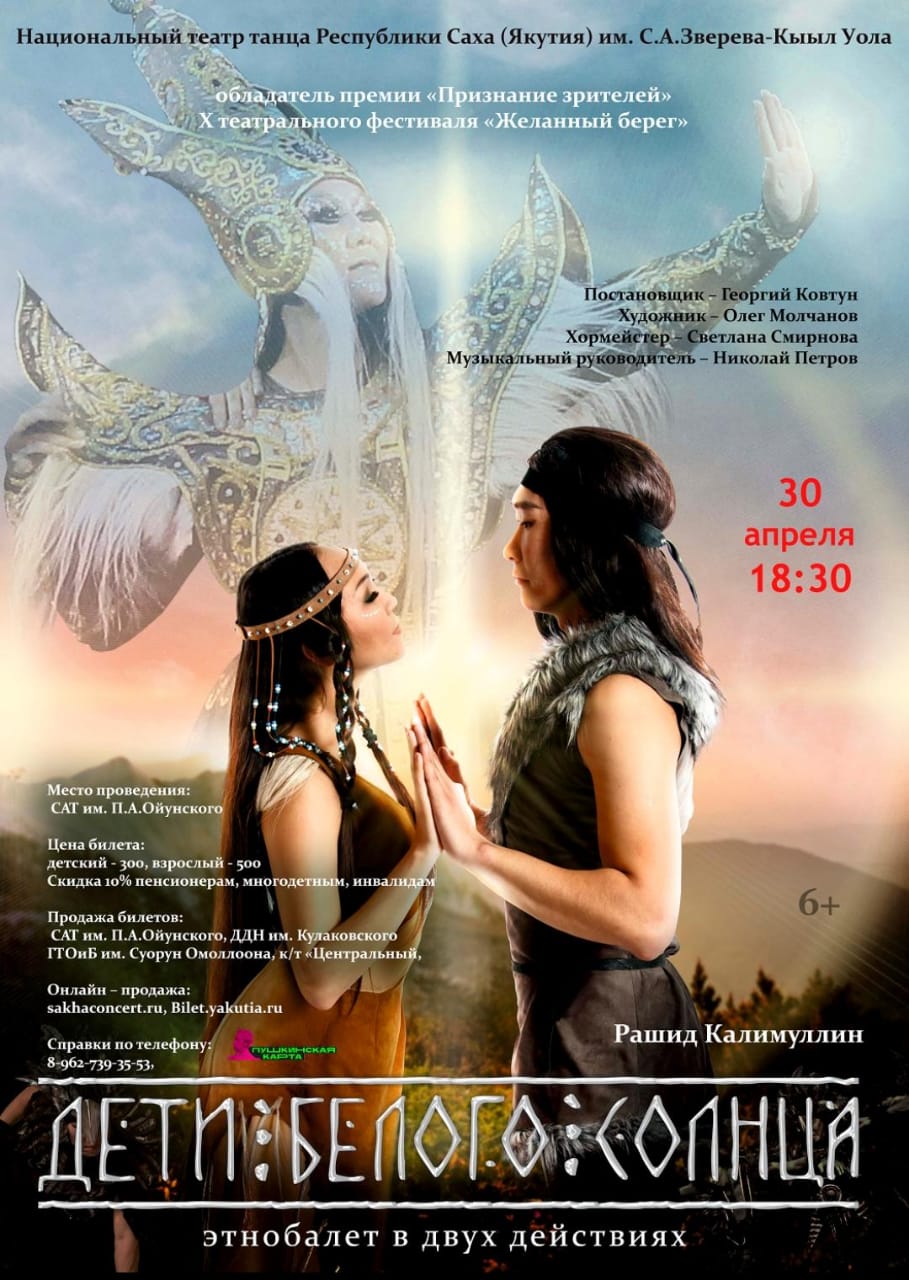

Дети белого солнца

этнобалет

День Республики Саха (Якутия)

праздничная программа

Горжусь своей профессией

юбилейный вечер Клавдии Охотиной

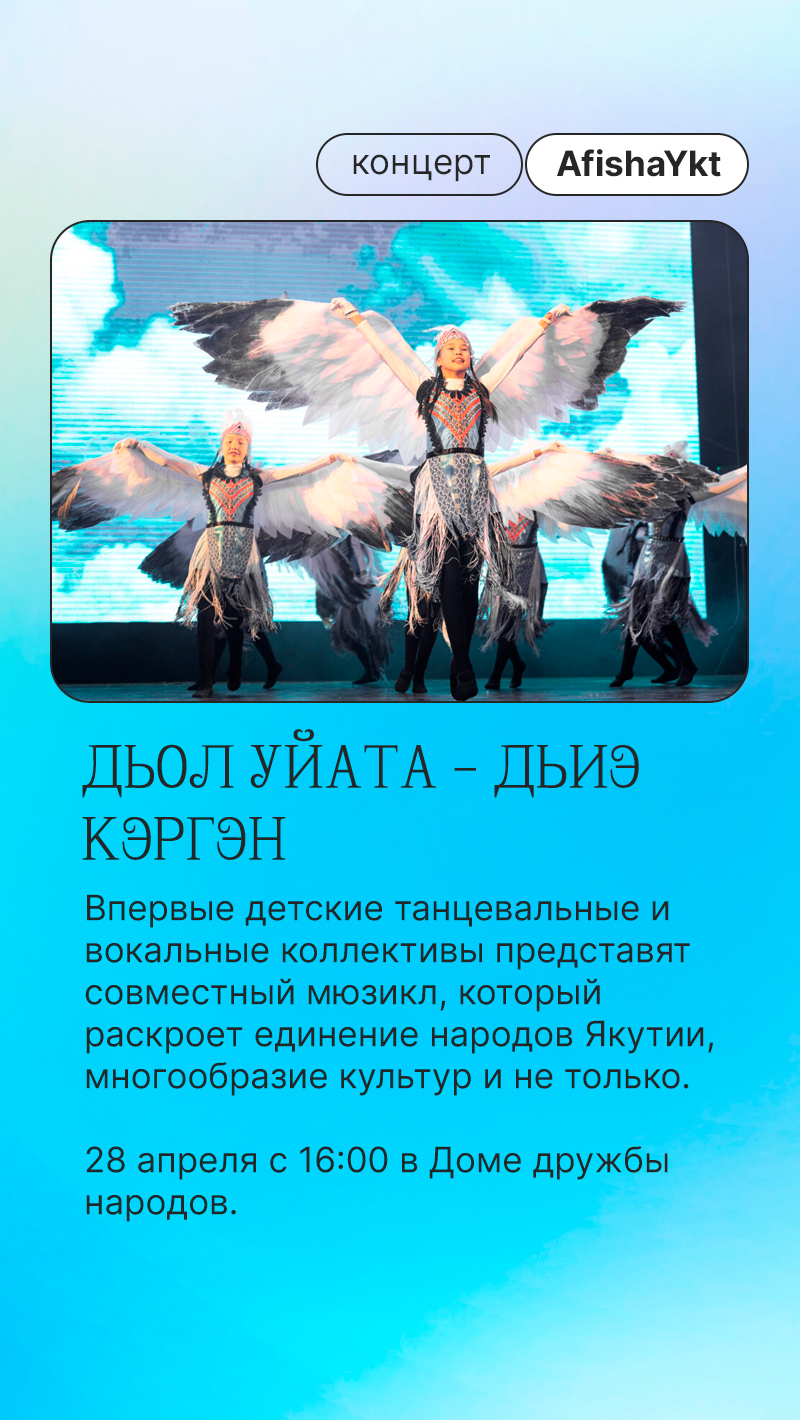

Дьол уйата – дьиэ кэргэн

музыкально-танцевальное шоу.

ВЕНЕЦИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЯКУТСКОМ

концерт

Шедевры мирового искусства

квиз-игра

I'MOMS

праздничный квиз

КВИЗ #1 "На логику"

для новичков

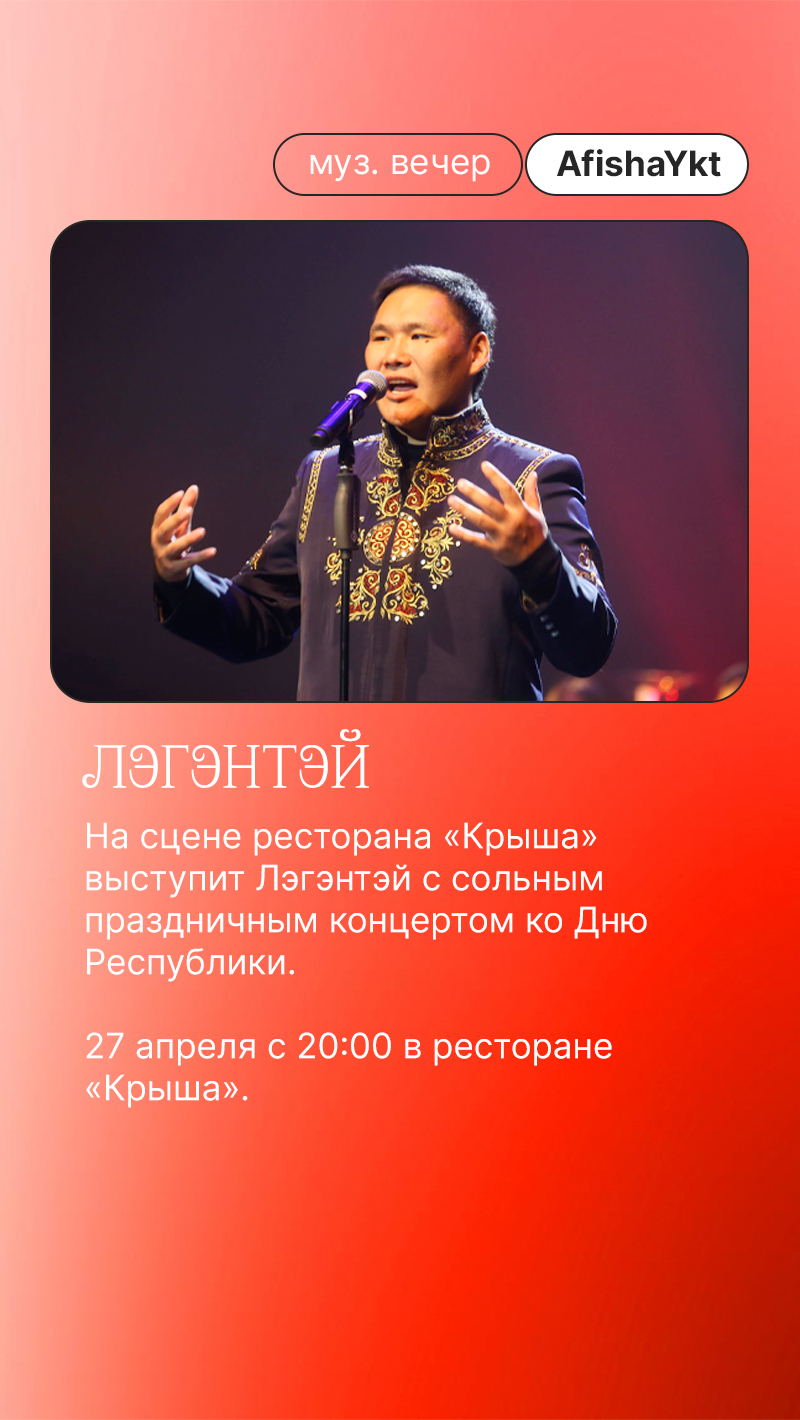

Лэгэнтэй | КРЫША

праздничный концерт

Музыкальный НОН-СТОП

квиз

Арт-детективы

квест

Ролевая игра Мафия

тренинг-игра

Дело #61 «Аноним»

Detective-party

МАФИЯ ykt

игра в мафию

BIRTHDAY DJ SETS | HILLS

вечеринки

На Труда до утра | Red Club

вечеринки

Танцпол | Кабан

дискотека

SHOW CASE | Рыдзинский

вечеринка

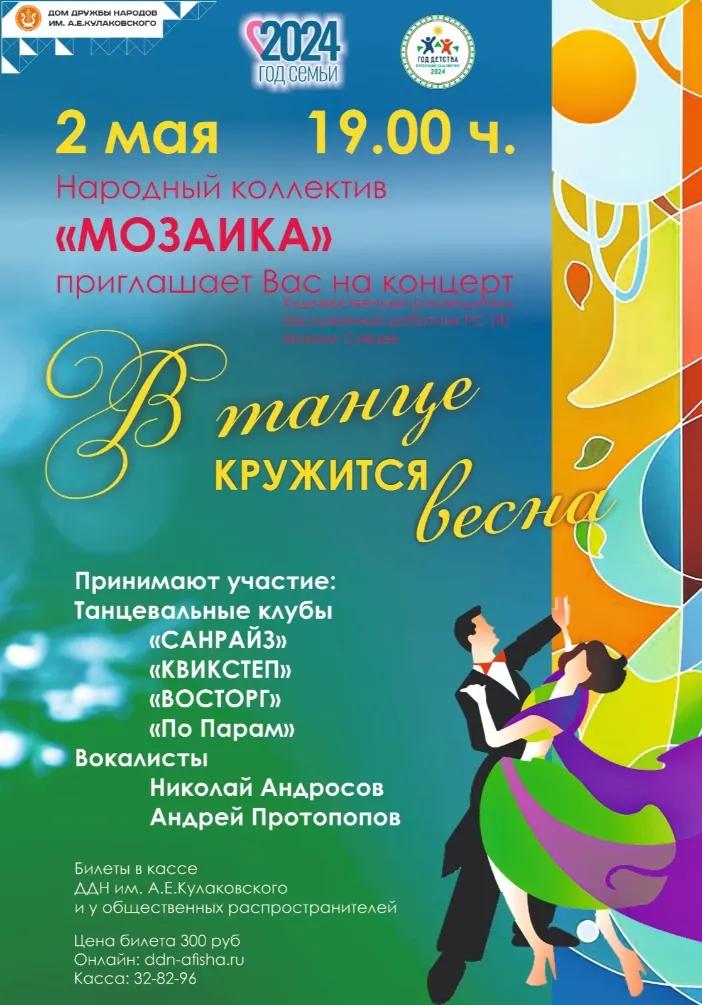

В танце кружится весна

концерт

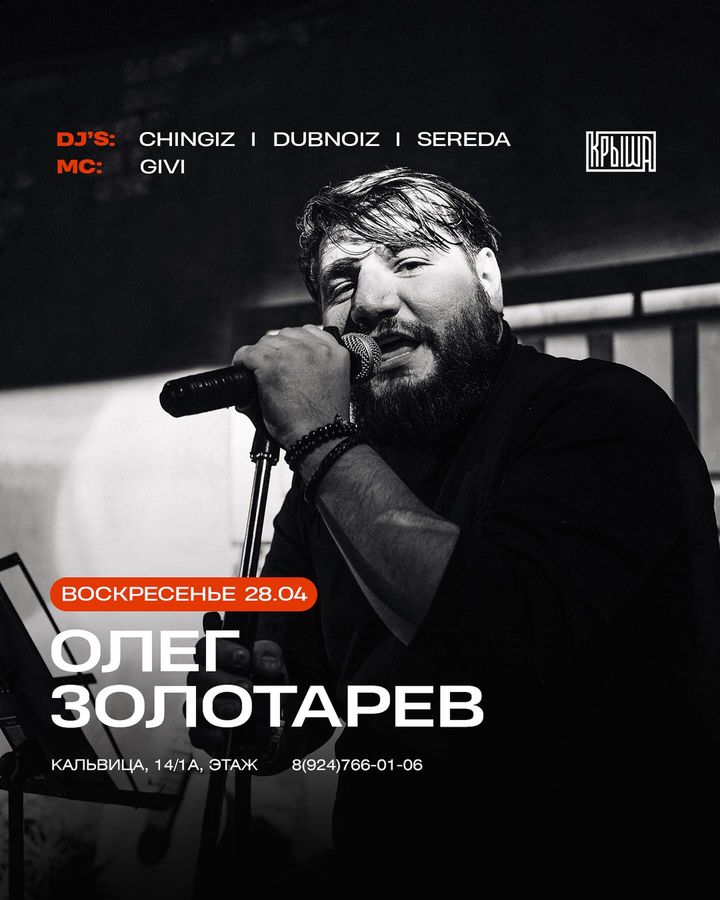

Олег Золотарев | КРЫША

музыкальный вечер

SHASHLYK PARTY | KYTAI GOROD

вечеринка

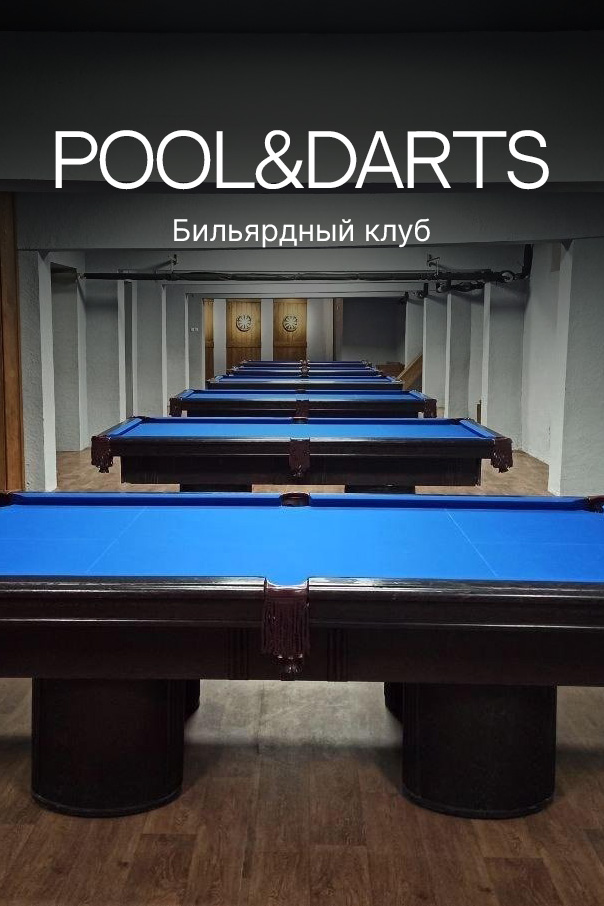

Pool&darts

бильярдный клуб

Алитет хайаҕа күрүүр

спектакль

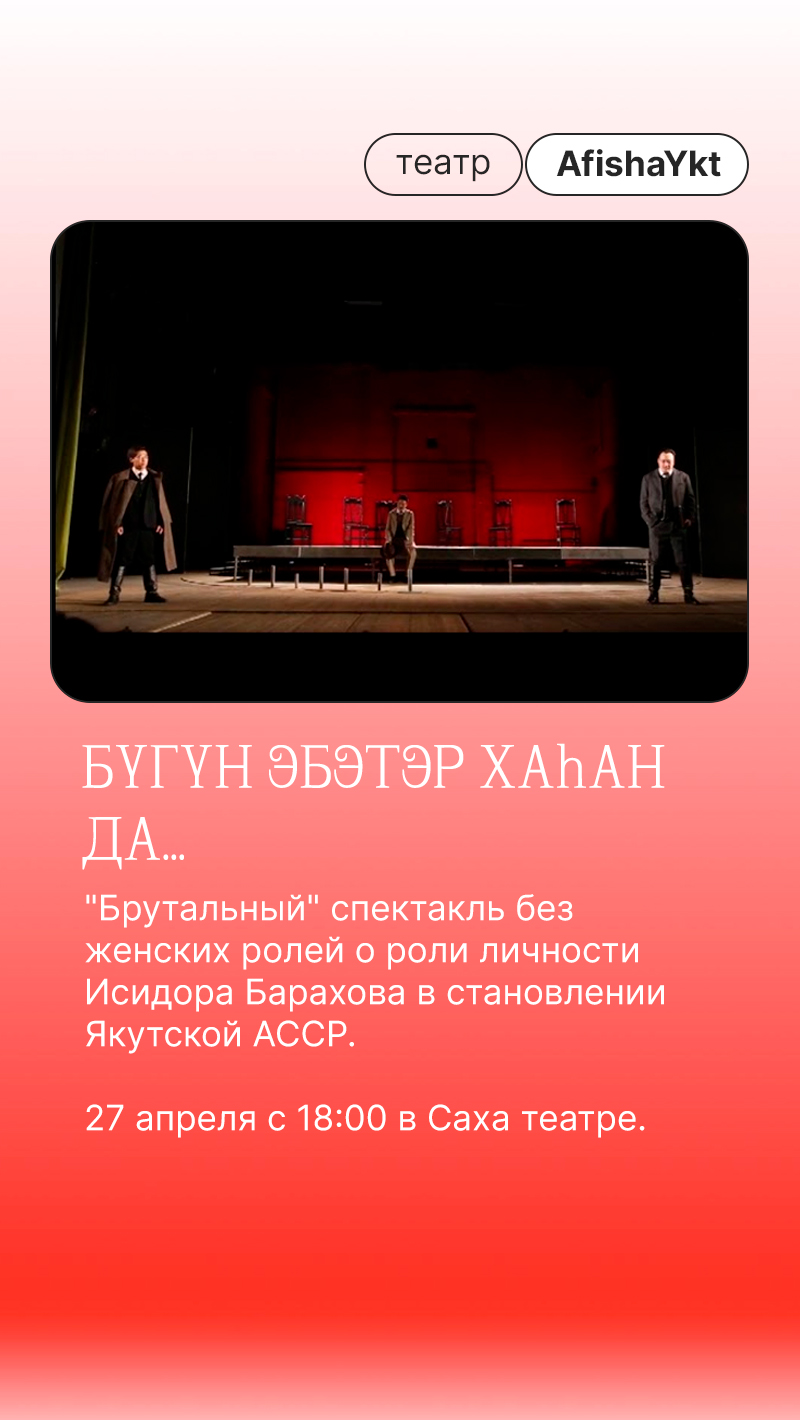

Бүгүн эбэтэр хаһан да...

спектакль

Гастрономический театр "ОРТО ДОЙДУ"

гастротеатр в 3-х действиях

Подвиг

спектакль

Дети белого солнца

этнобалет

Малыш и Карлсон

музыкальная сказка для детей и взрослых, 1ч 10мин.

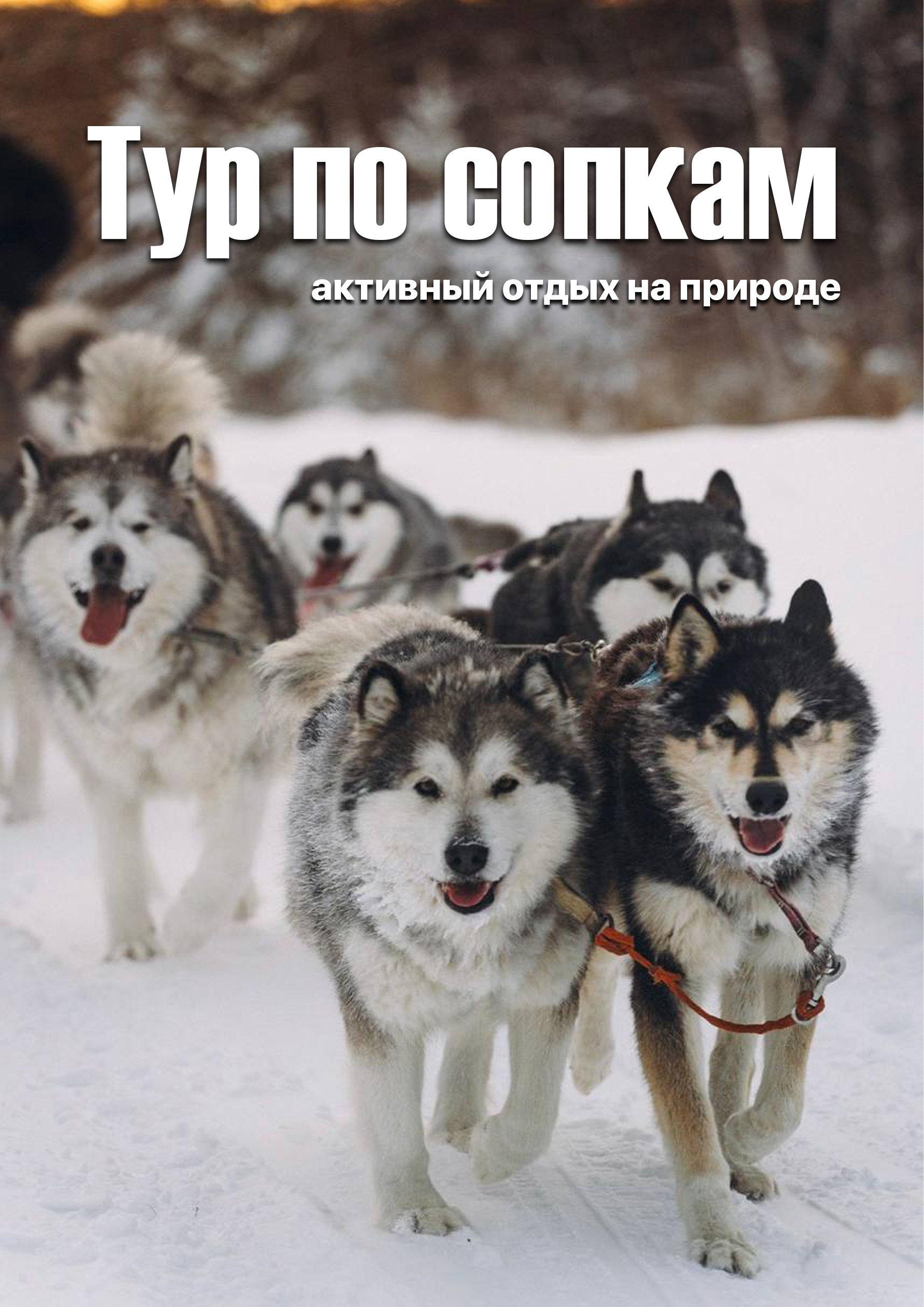

Тур по сопкам

активный отдых

База отдыха "Одуну Парк"

горнолыжная база

Конные прогулки

активный отдых

Shooter

современный пневматический тир

BIG LIVE | ICON

концерт-вечеринка

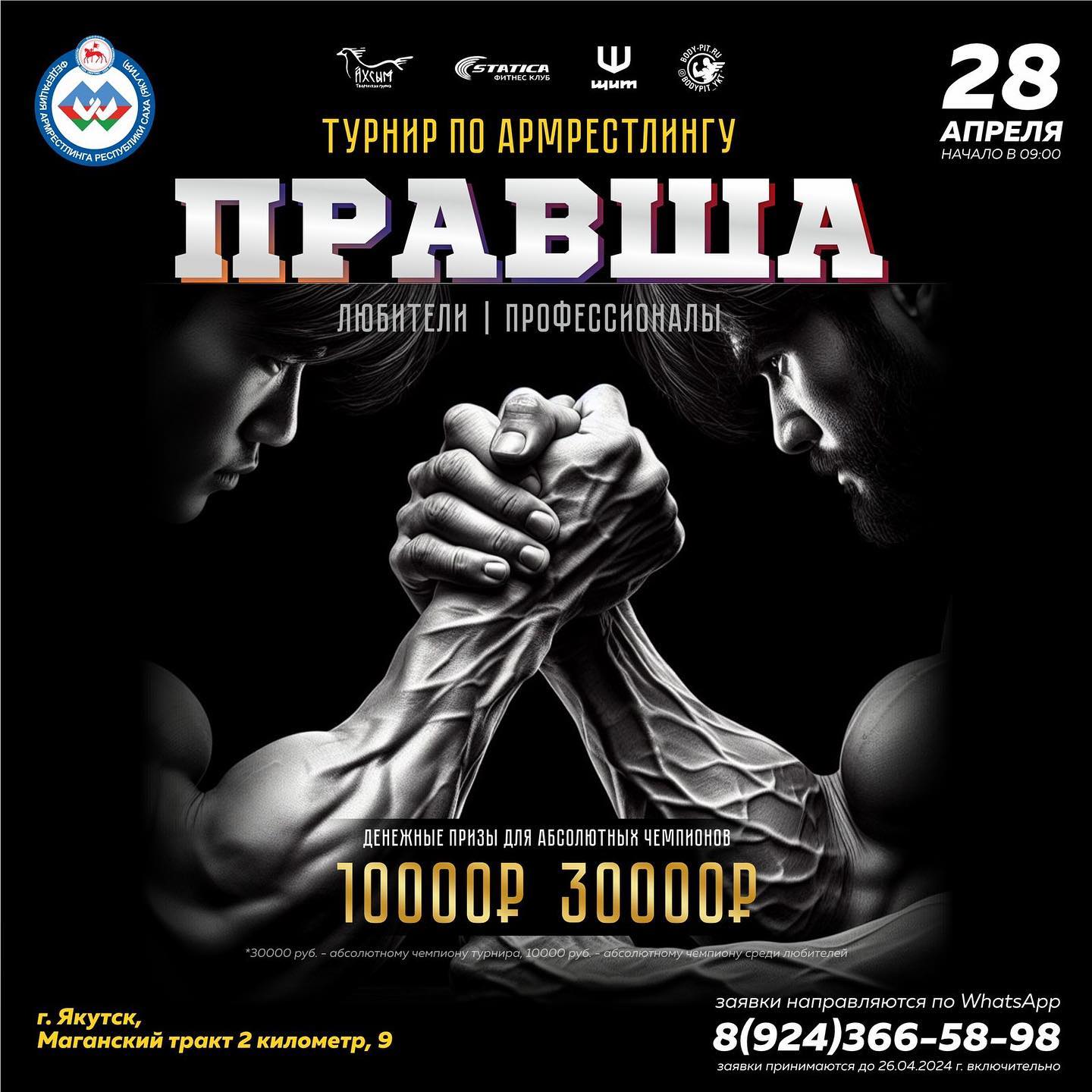

Правша

турнир по армрестлингу

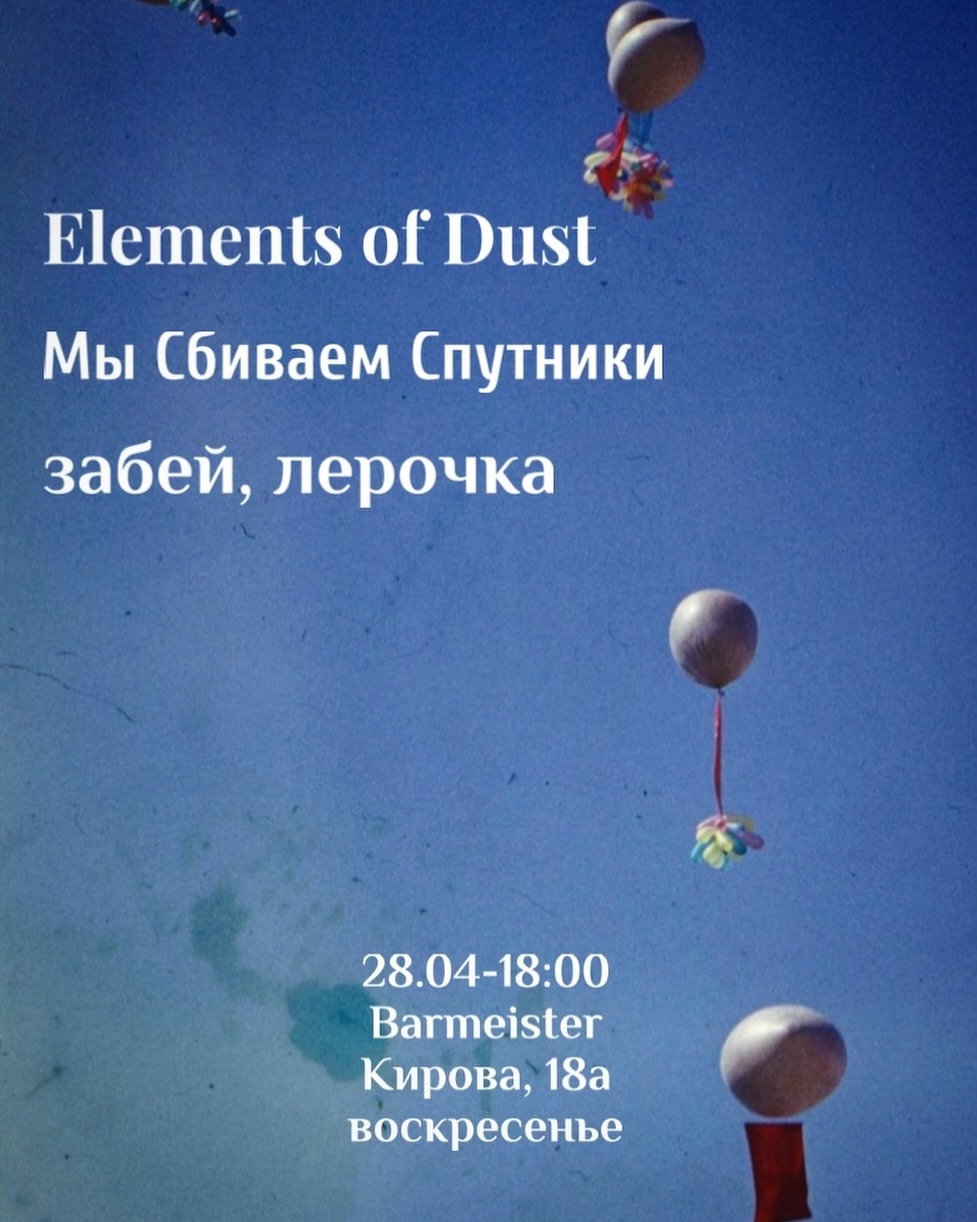

Elements of Dust | Мы Сбиваем Спутники | забей, лерочка

сольный концерт

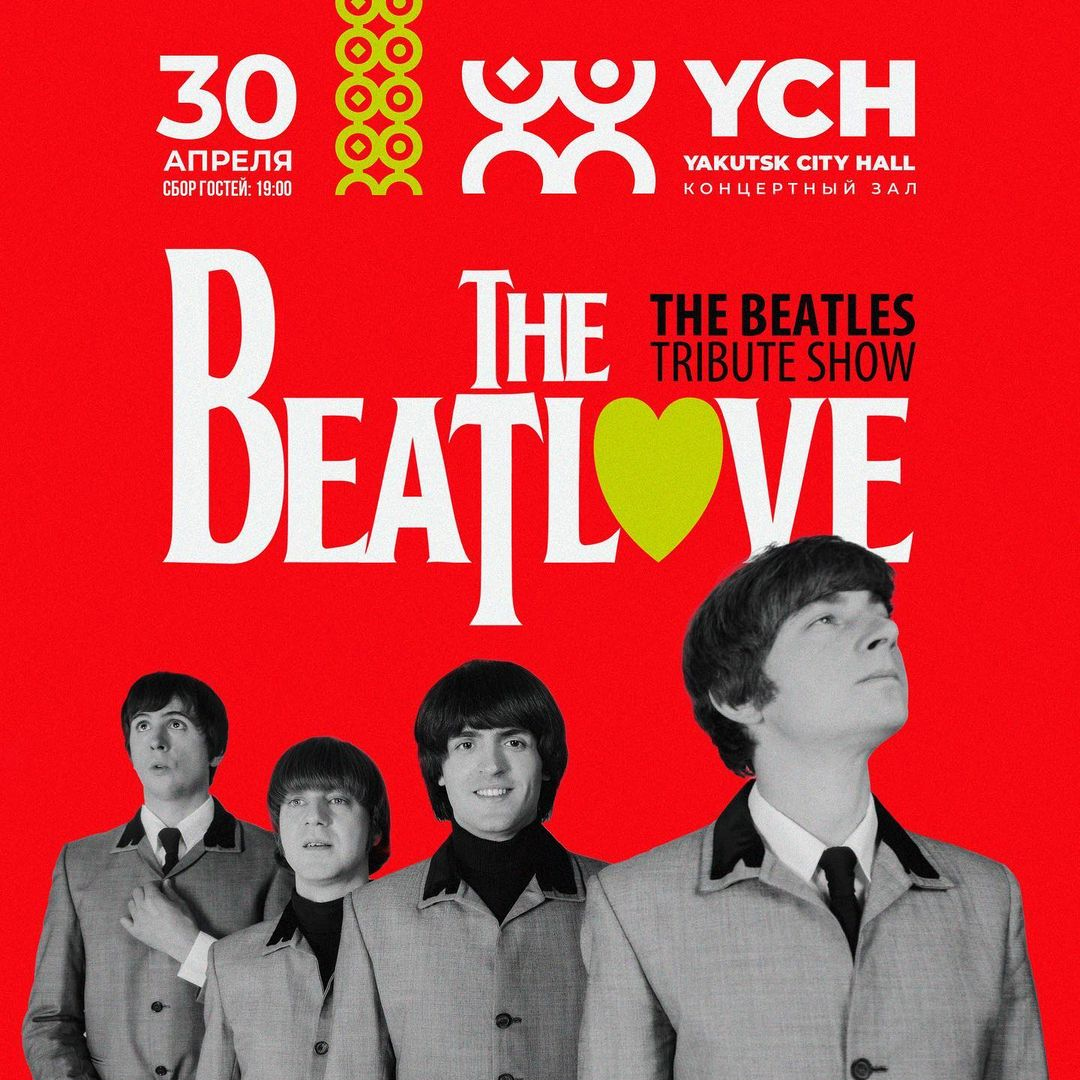

The BeatLove

трибьют-шоу

BIRTHDAY PARTY HILLS

музыкальный вечер, вечеринка

Атриум | Hills

музыкальный вечер, вечеринка

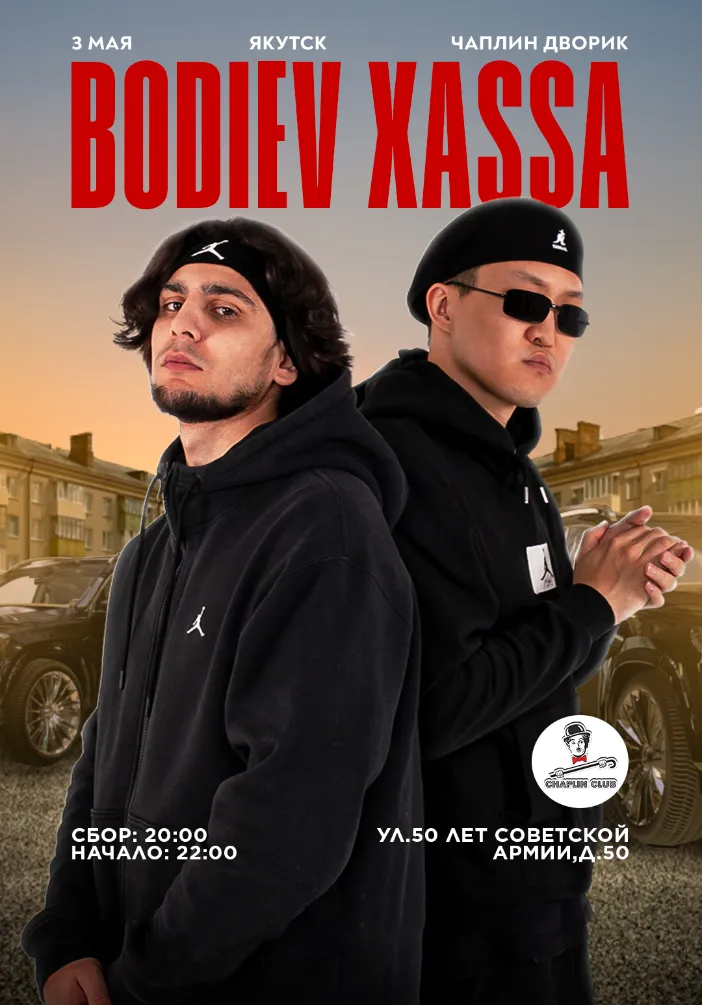

BODIEV х XASSA

совместный концерт

LISITSA band | Red & Green

музыкальный вечер

Творческая встреча с Дмитрием Артемьевым

творческая встреча

Андрей Храмов | NONAME | КРЫША

эксклюзивный концерт

Майский марафон

дискотека 70-х, 80-х, 90-х

ICON WEEKLY LINE-UP

вечеринка

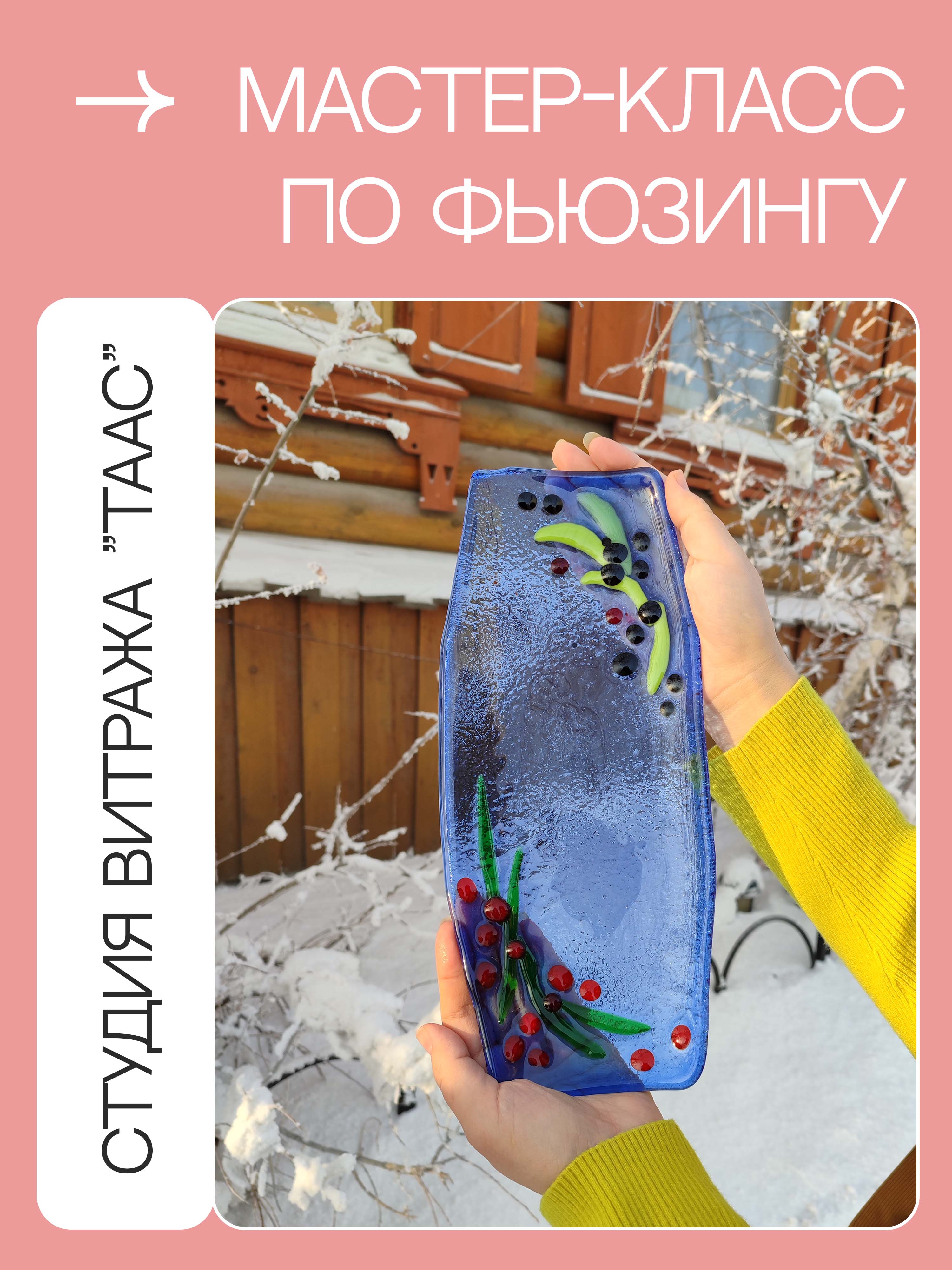

Мастер-класс по фьюзингу

Делаем изделия из стекла

Мастерская художника «Арт Холл»

живопись акрилом

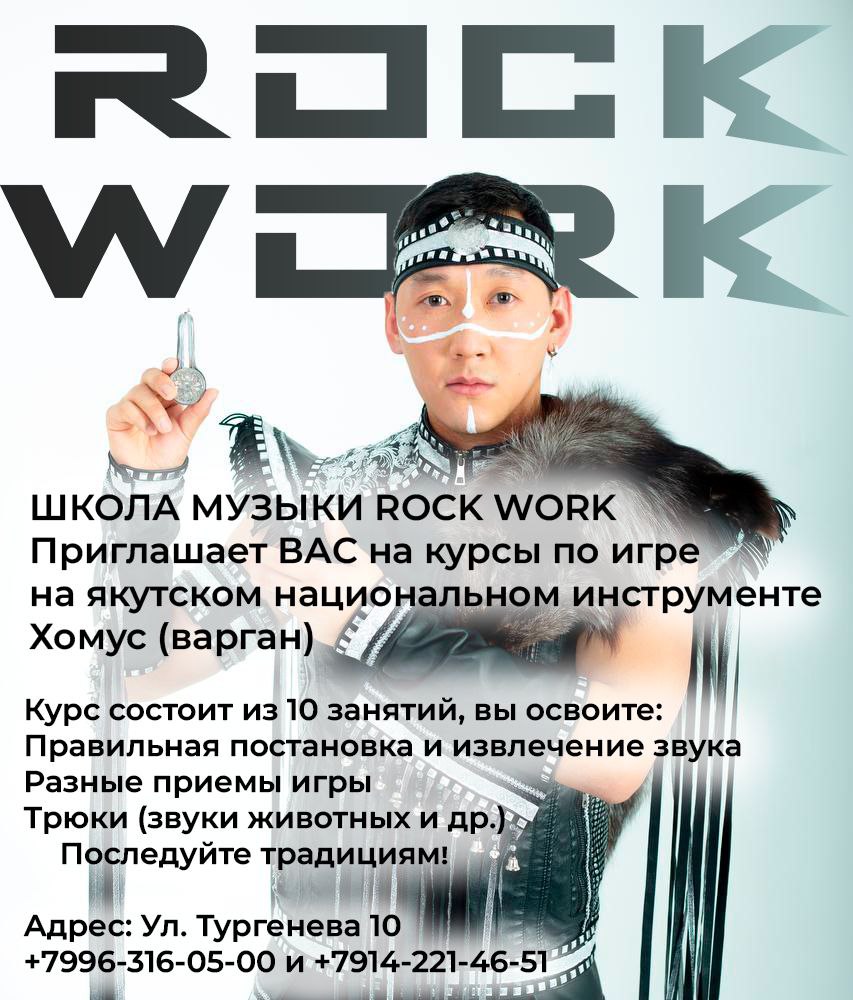

Игра на хомусе

мастер-класс

Python для начинающих

курс для взрослых

Дом Музыкантов

обучение

Сахалыы минньигэс

мастер-класс

Пасхальная корзинка: кулич и покраска яиц

мастер-класс

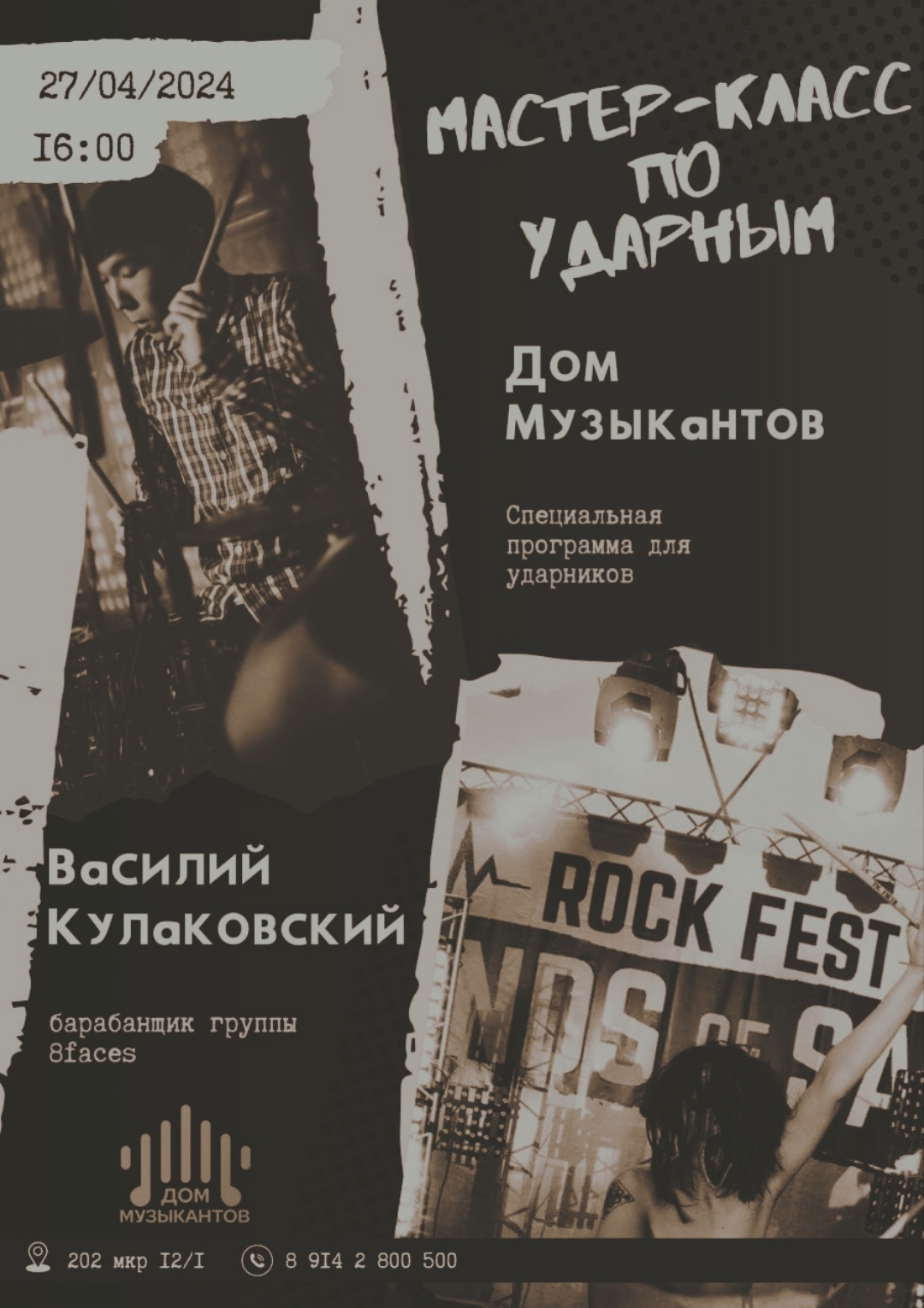

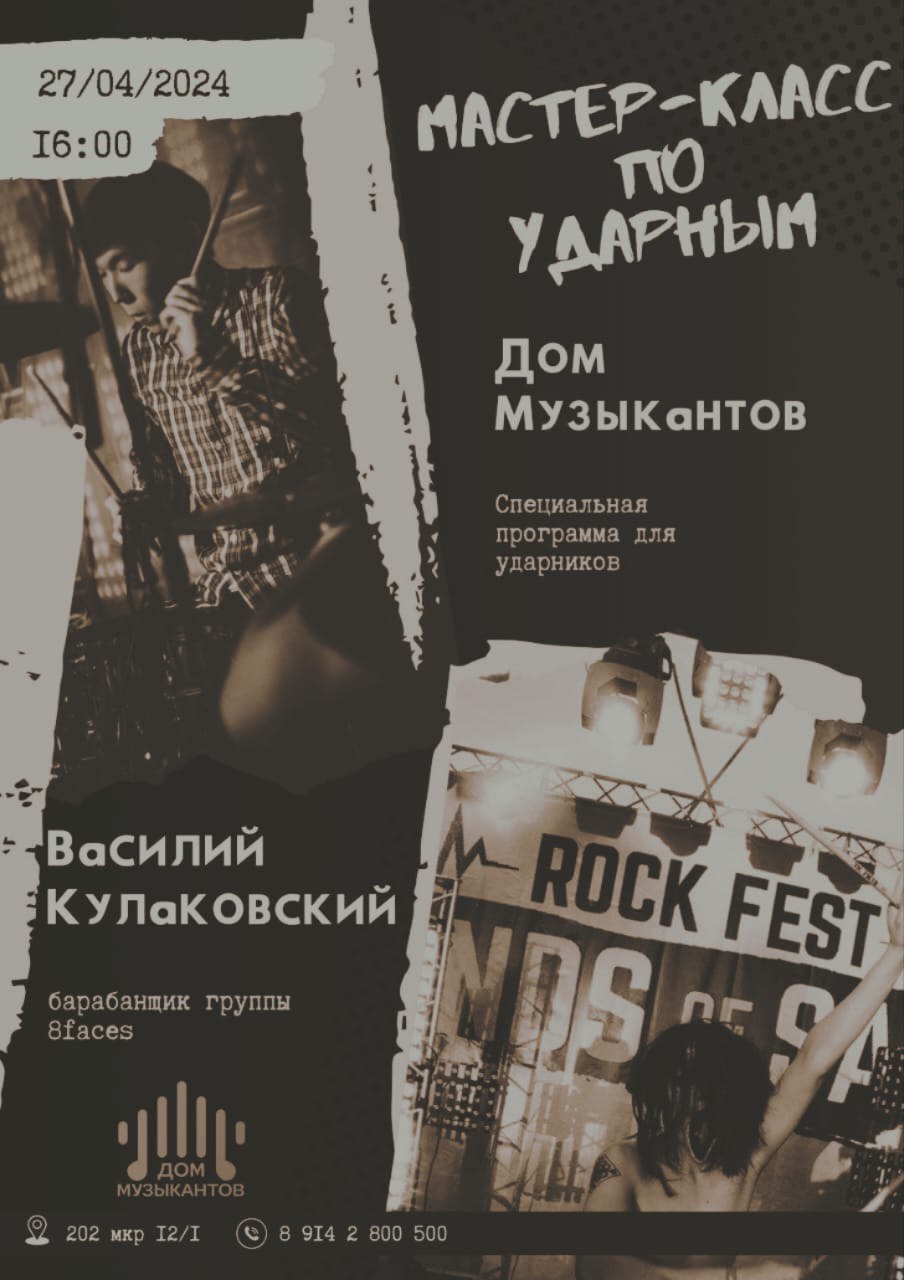

Мастер-класс по ударным

обучение

Мастер-класс по ударным

мастер-класс

Скетч-встреча

арт-встреча

Приготовление стейков

мастер-класс

Рисование на ткани «Крафтastic»

мастер-класс

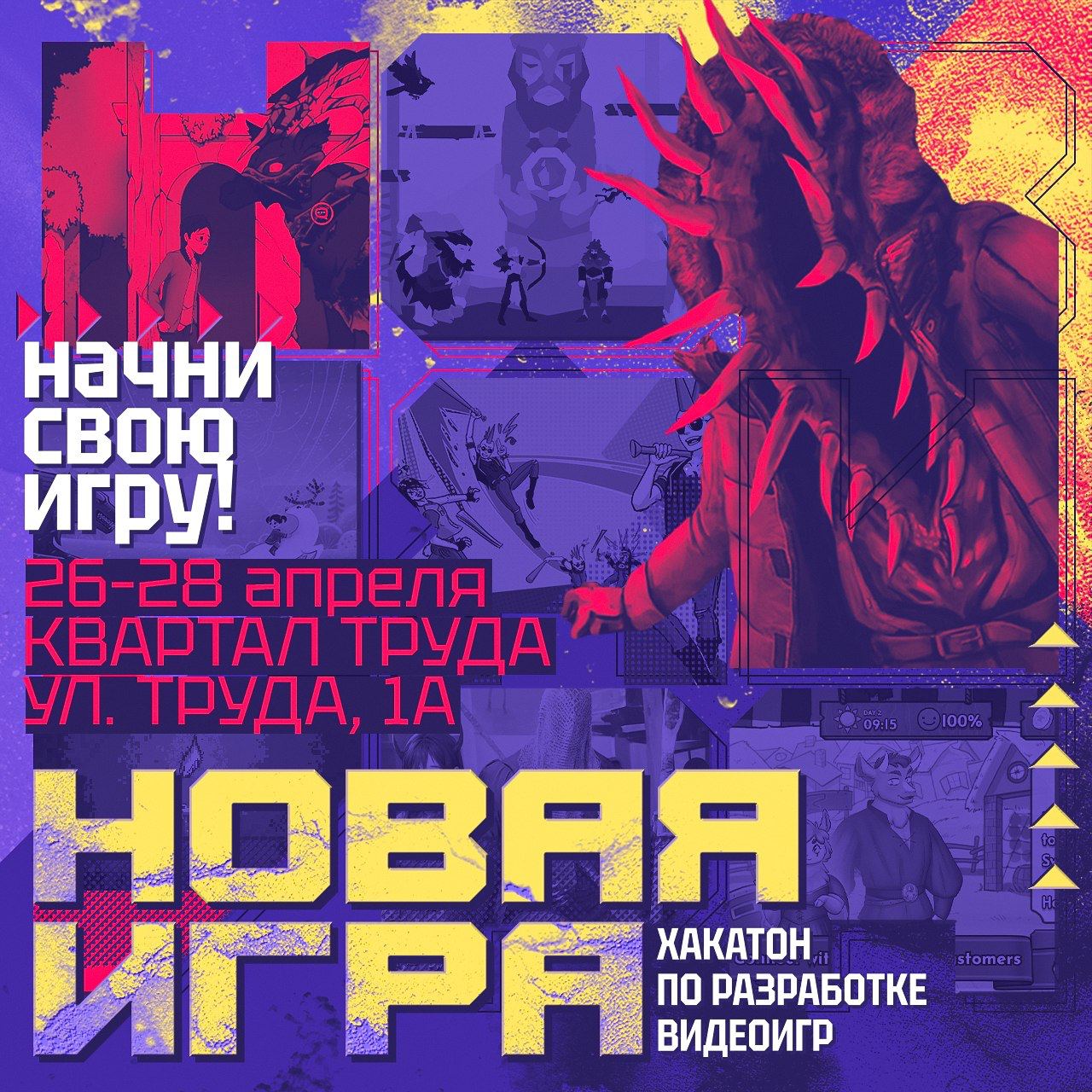

НОВАЯ ИГРА

хакатон по разработке видеоигр

Курсы по игре на Хомусе

музыкальные курсы, 10 дней

Мастер-класс по фьюзингу

делаем тарелку из стекла

Рисуем мечту

мастер-класс

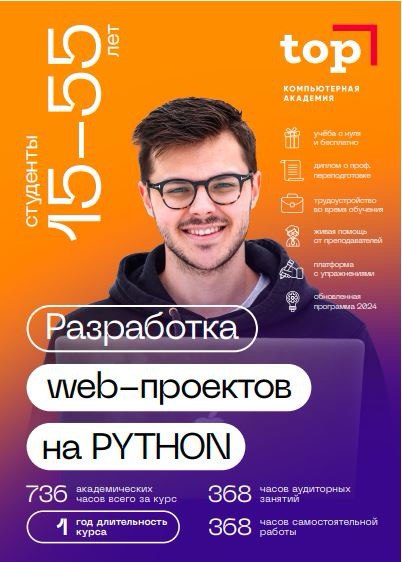

Разработка web-проектов на Python

годичные курсы

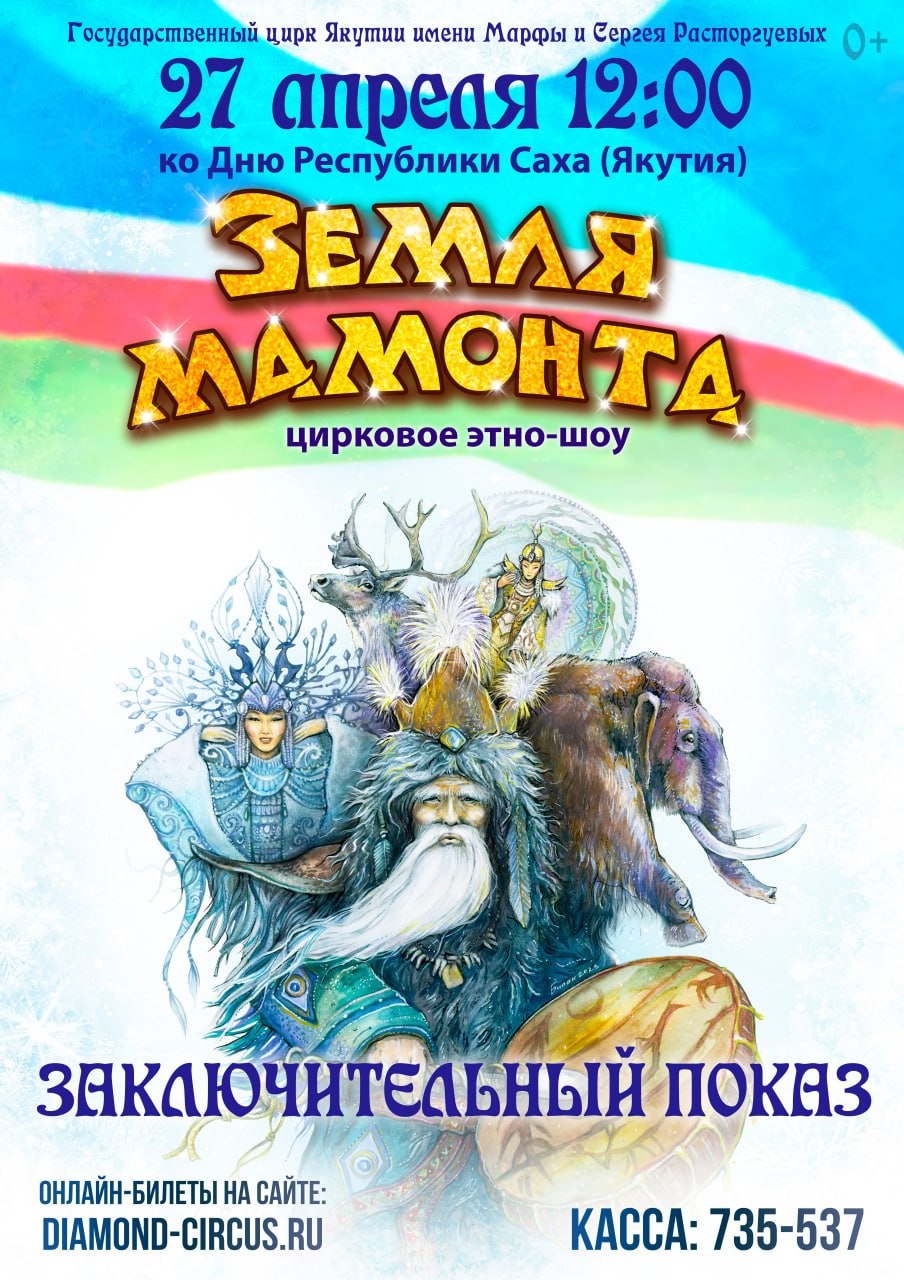

Цирковое этно-шоу «ЗЕМЛЯ МАМОНТА»

этно-шоу

Традиционная народная игрушка

мастер-класс

Курс "Повелитель эмоций"

развитие эмоционального интеллекта р

Курс "Эмоциональный лидер"

развитие эмоционального интеллекта

Курс "Юный повелитель эмоций"

развитие эмоционального интеллекта

Гипс+Арт терапия

мастер-класс, 1.5-2ч

Арт-терапия

мастер-класс

WEBCORE x СЮР

вечеринка

Постоянная экспозиция Галереи зарубежного искусства

искусство Западной Европы и народов Востока

BASSDIAGNOZ | Коба

вечеринка

У Мотокуо | Пара бокалов

французская вечеринка

Орто дойду

зоопарк

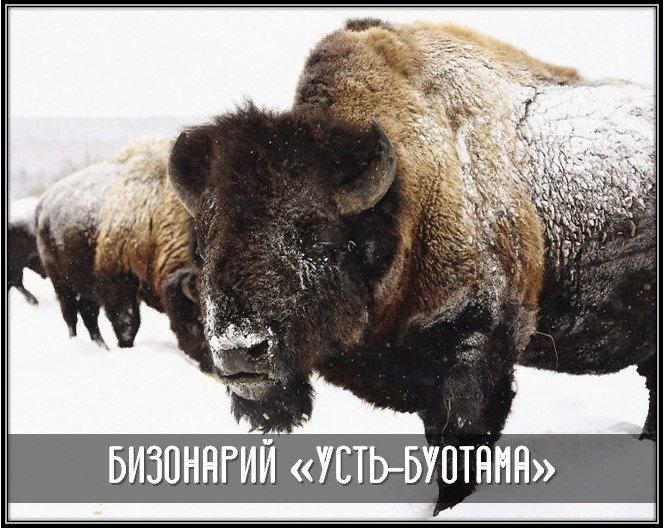

Усть-Буотама

тур в бизонарий

День Республики Саха (Якутия)

программа празднования

Вечер сомелье

дегустация

Тумэр-Активити

тимбилдинг

Рюриковичи 862-1598

мультимедийная выставка

Дух предков

выставка

Музыкальная этнография народов Якутии

постоянная экспозиция

ВОСТОЧНАЯ ШКОЛА СВФУ

курсы китайского и корейского, 2 месяца

МОЯ ЯКУТИЯ

персональная выставка Ирины Мекумяновой

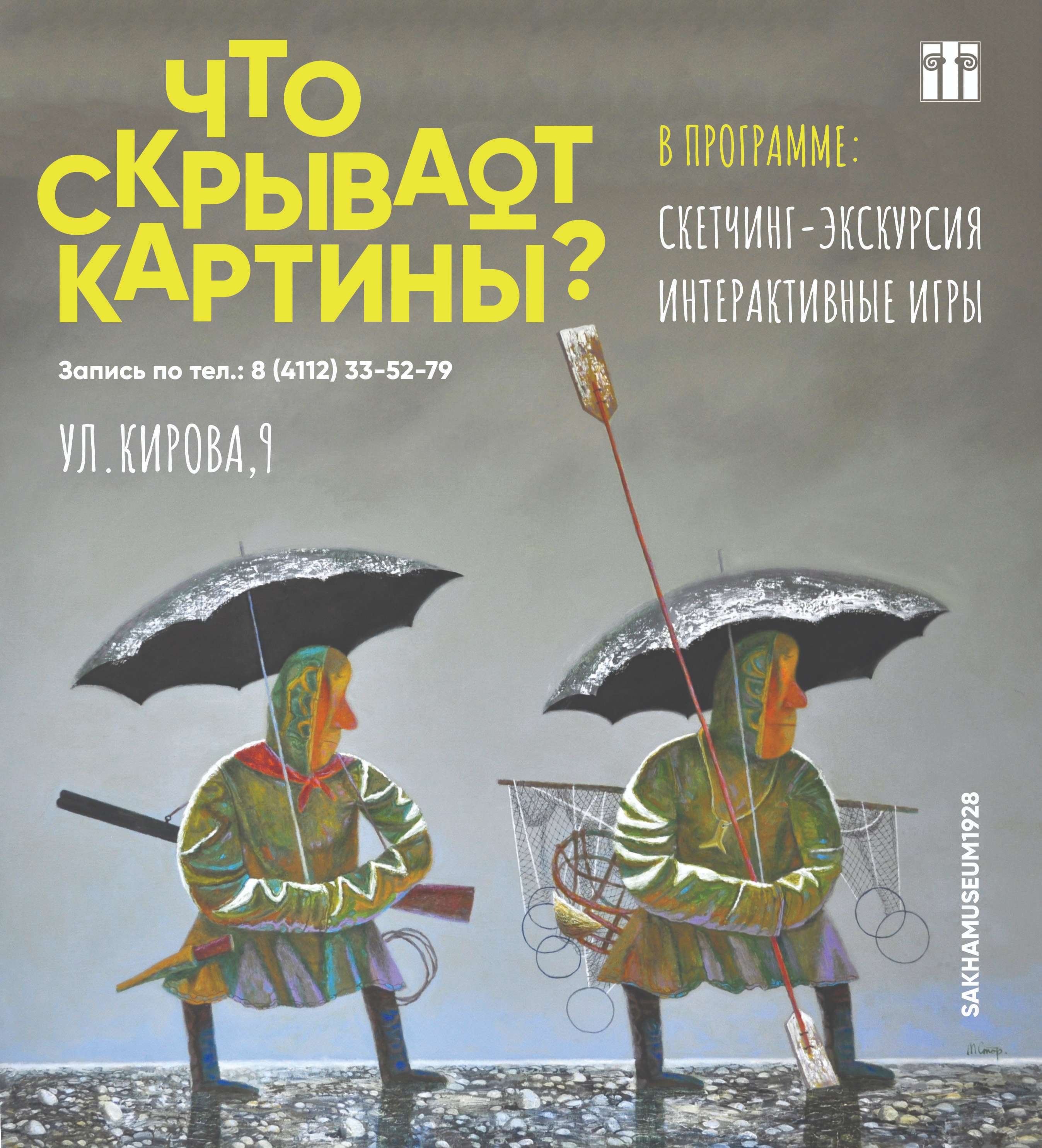

Что скрывают картины?

скетчинг-экскурсия

GARAGE SALE

косметика, книги, аксессуары, одежда и другое

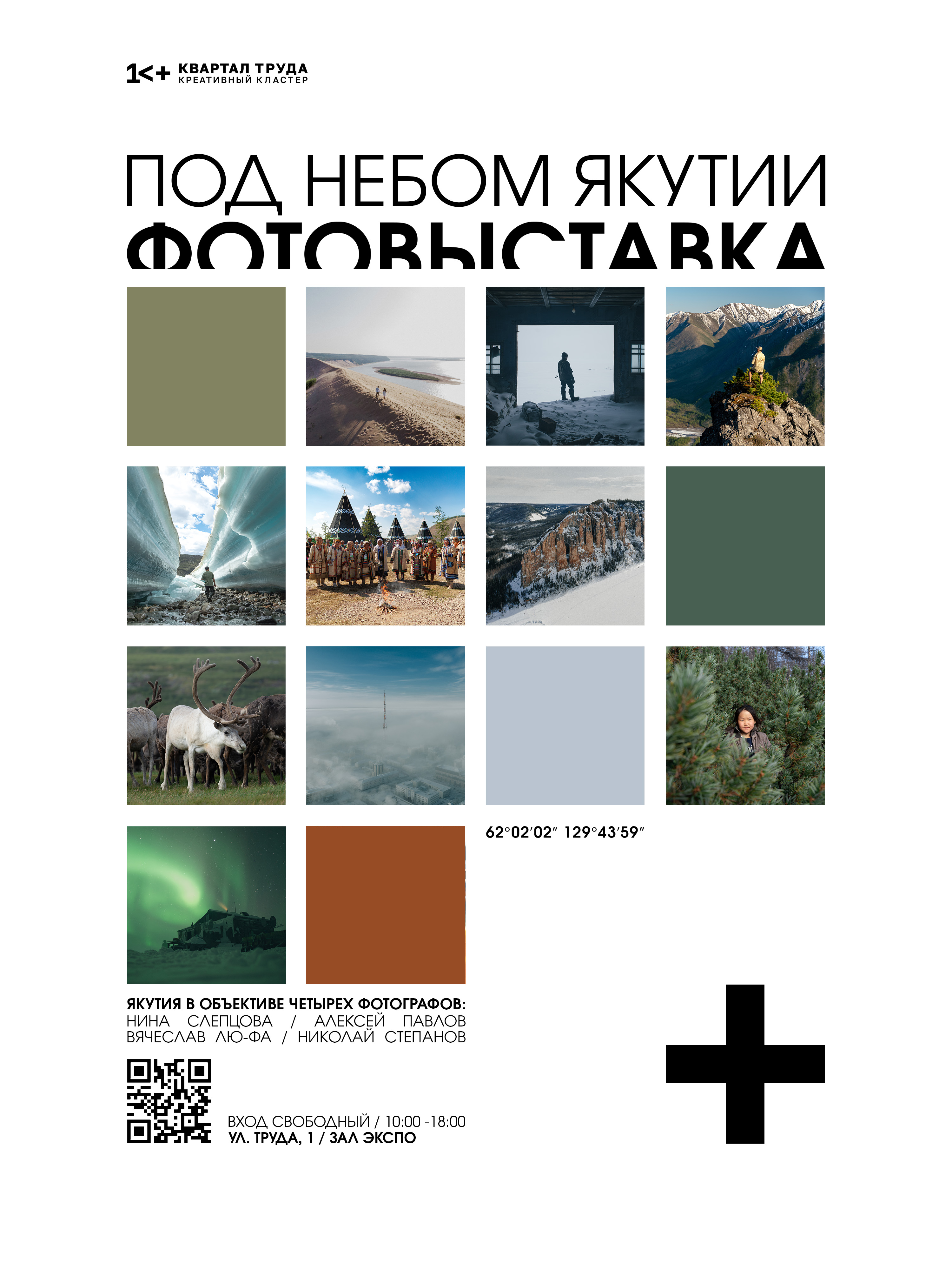

ПОД НЕБОМ ЯКУТИИ

фотовыставка

Киэҥ киэли кистэлэҥэ

выставка

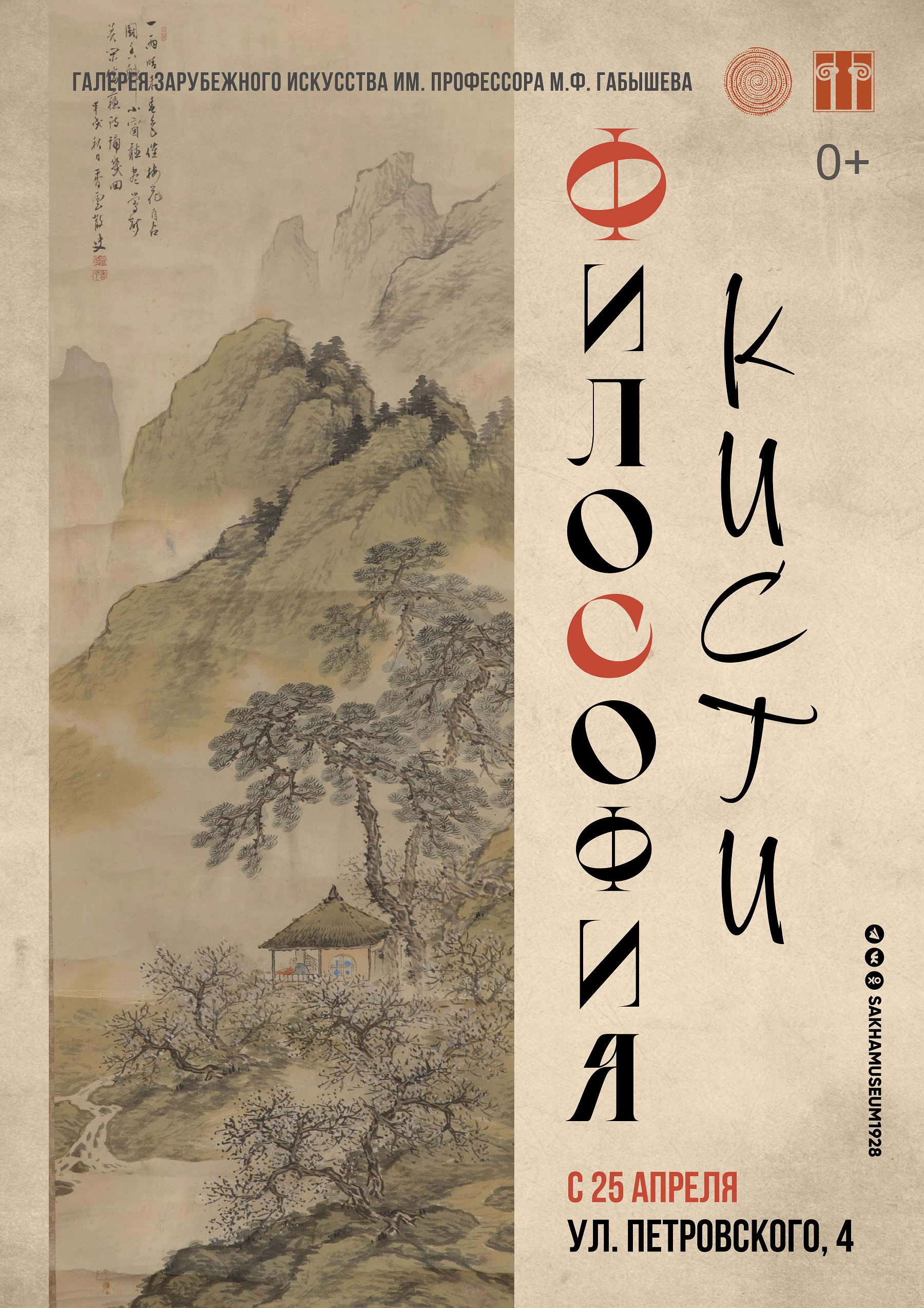

Философия кисти

древняя китайская живопись

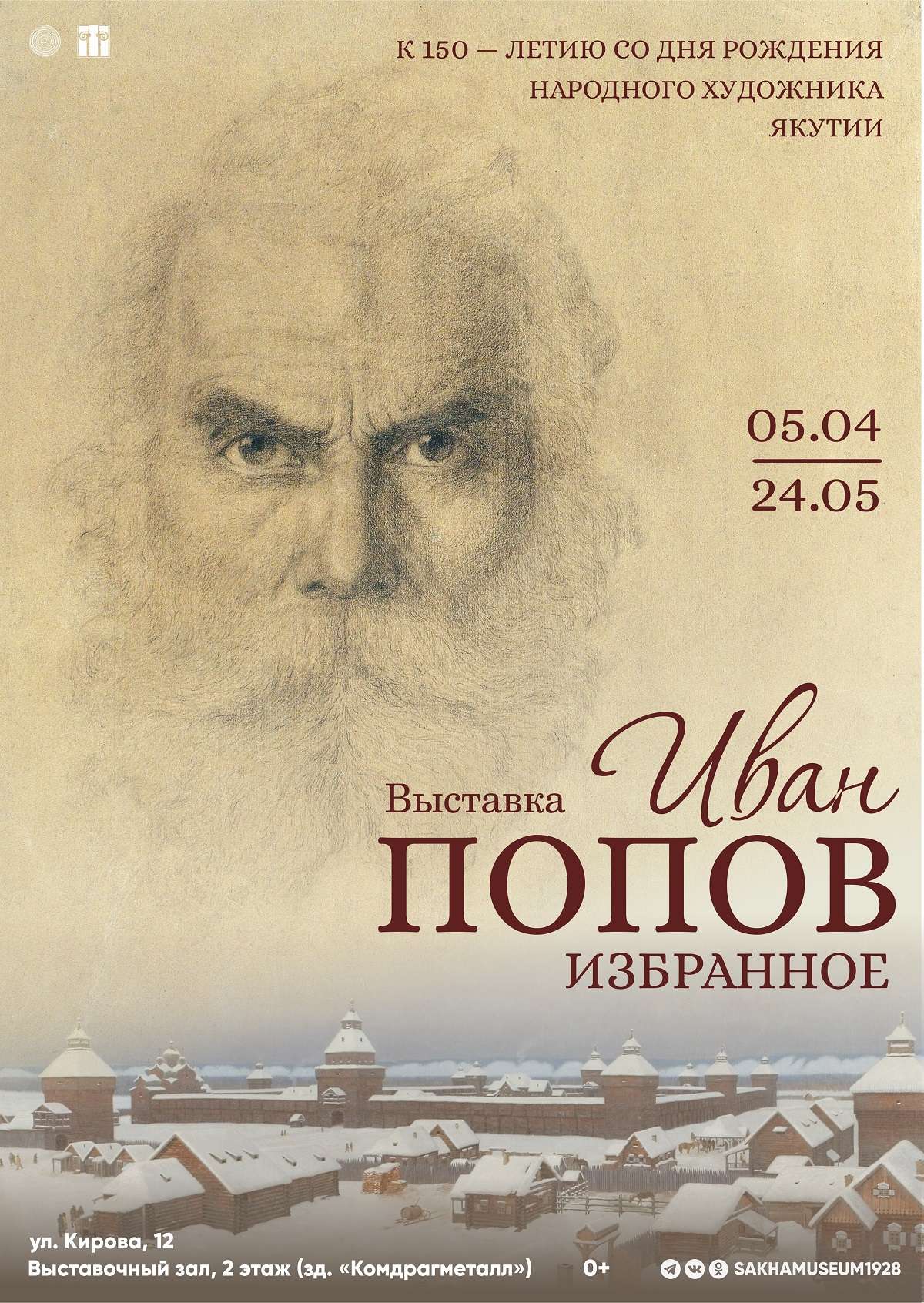

Иван Попов. Избранное

основоположник изобразительного искусства Якутии

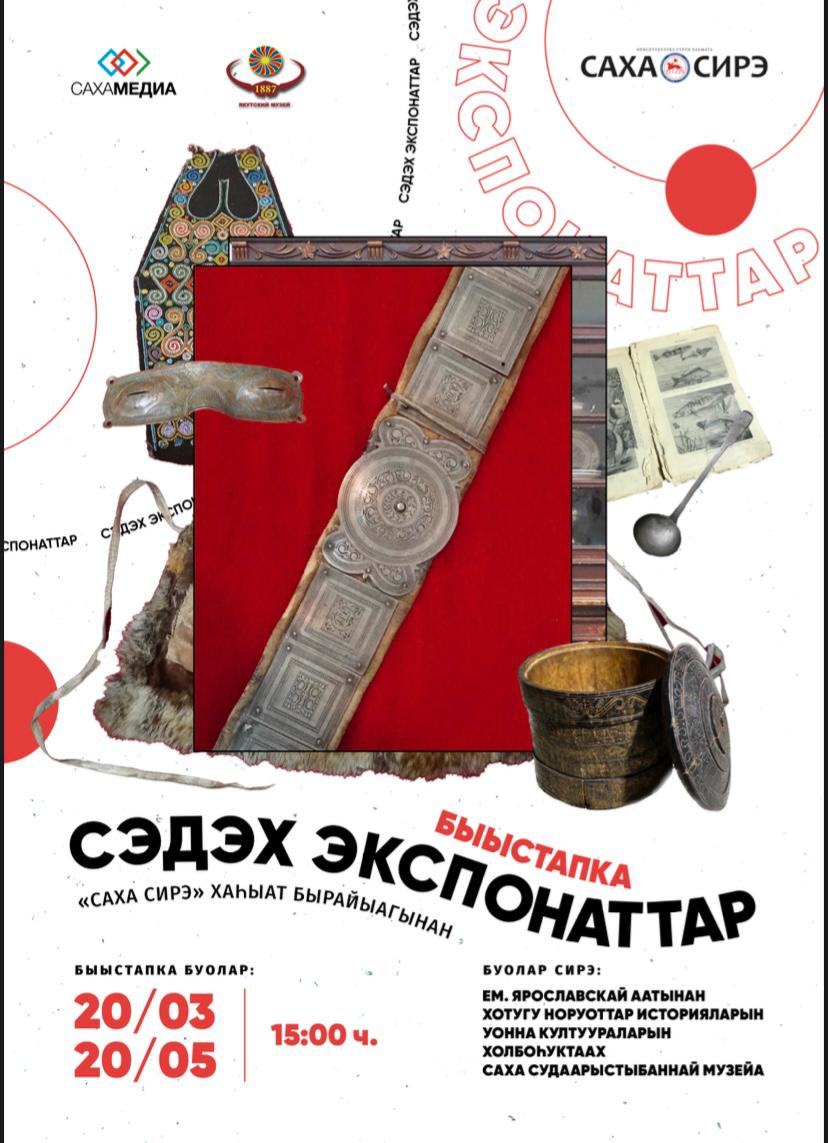

Сэдэх экспонаттар

"Саха Сирэ" хаhыат бырайыагынан

Киэҥ киэли кистэлэҥэ

публичная программа выставки

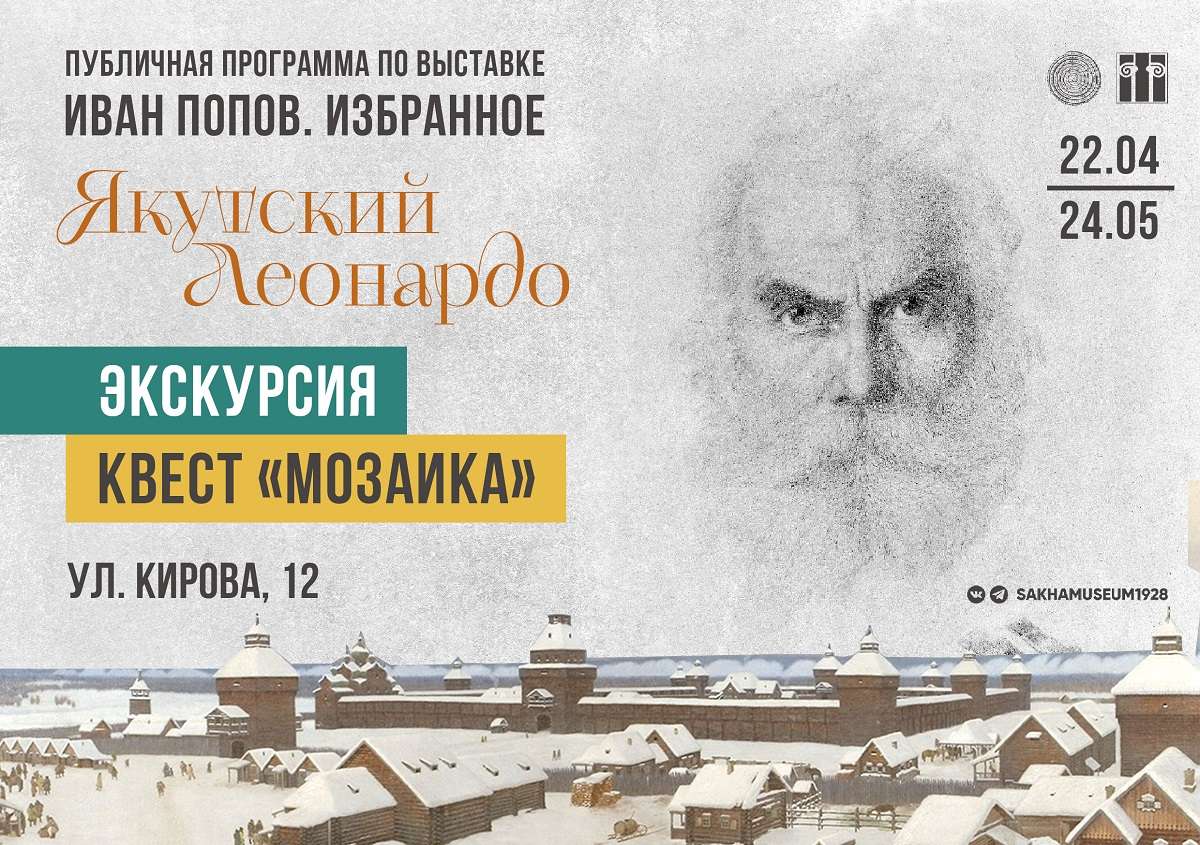

Якутский Леонардо

публичная программа

Боинг-Боинг

комедия, 2ч 30мин.

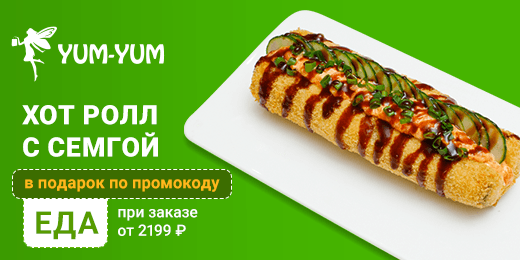

Доставка еды Тал Пицца

3 вакансии

Додо Пицца

5 вакансий

ООО "ВЕГА-ЯКТ" (франчайзи "Пятёрочка")

13 вакансий

Юридическая компания "Ваш ЮристЪ"

8 вакансий

Ювелирный салон SOKOLOV

1 вакансия

ООО Спортмастер

3 вакансии

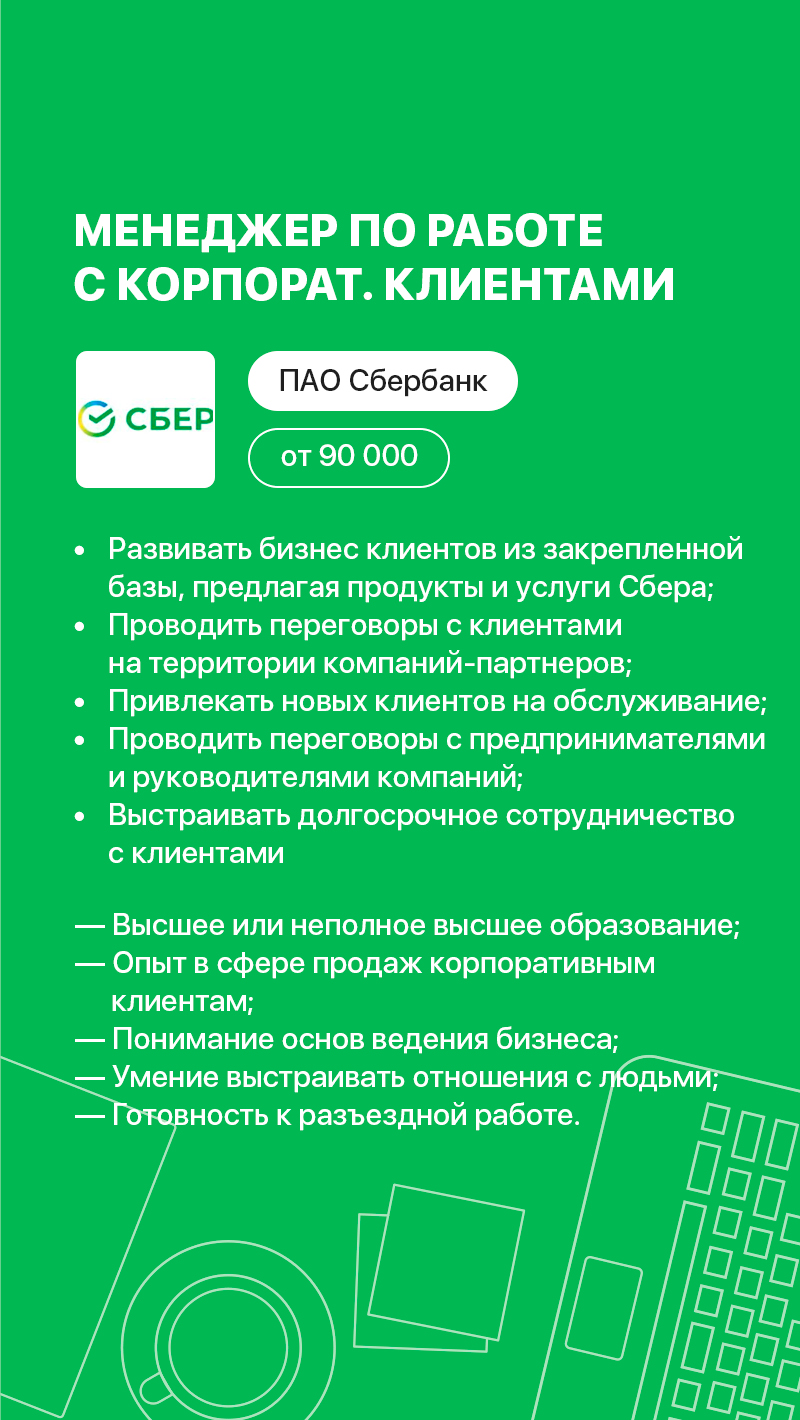

Байкальский банк ПАО Сбербанк

15 вакансий

Сеть магазинов «Бристоль»

9 вакансий

Магазин Встреча

1 вакансия

Сеть салонов оптики "Очкидалинзы"

6 вакансий

ООО "ТД Кар-мен"

7 вакансий

УРУУ якутская ювелирная компания

11 вакансий